2012年11月24日

日本絹の道ツアー4・岡谷の近代化遺産

日本絹の道ツアーのメインターゲットは製糸のまち岡谷の近代化産業遺産の数々です。経済産業省は2007年、日本の近代化に貢献した全国の「近代化産業遺産」を認定し、うち「上州から信州そして全国へ」と題する近代製糸業などの近代化産業遺産群の中に岡谷市の遺産が選定されています。岡谷市はそれらの15の近代化産業遺産を観光資源としても活用しています。

蚕糸業関係の近代化産業遺産は明治時代以後の比較的新しい年代のものであること、多くが失われたことにより、重要文化財の指定まで受けている遺産は全国でもまだ数えるほどしかありません。群馬県の富岡製糸場の他、諏訪市の片倉館、岡谷市の旧林家住宅、そして新たに重文指定を受けることになった上田市の笠原工業常田館製糸場などです。

旧林家住宅は、1978年に創業した一山カ(イチヤマカ)林製糸所の初代林国蔵の住宅です。明治30年代に建てられ、明治40年(1907年)に完成したとされています。

当日は岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様にご案内をいただき、有意義な見学をすることができました。

旧林家住宅は大きくは主屋と洋館から成っています。その他、繭倉庫があります。岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂雄二さんらに屋内を詳しく案内していただきました。

中庭は表玄関から座敷を介して見通せるようになっており、その真正面にはツツジが見えるのだと言います。手入れの行き届いたその中庭の立派さに感心させられます。

主屋の南側にある外蔵(1893年築とされる)は当初、繭倉庫として造られたもののようです。窓が多いところに特色があり、機械乾燥が普及する以前の繭倉庫の形式を今日に伝えているものということです。その後の繭倉庫は上田市にある笠原工業常田館製糸場の繭倉庫に見られるような大規模なものとなり、年代の違いによる様式の違いが見られる貴重なものです。

旧林家住宅は建物の部分部分に贅を尽くした造りが見られます。天井の装飾もその一つです。和室の天井とは思えないほどの緻密な装飾模様が天井一面に施されています。

洋館の細部を見るとご覧のとおりの模様を見ることができます。これらは寄せ木細工で造られたものです。細部にわたり、贅を凝らしたものであることがよくわかります。

旧林家住宅を約1時間見学した後、蚕霊供養塔、株式会社金上繭倉庫、旧山一林組製糸事務所・守衛所を歩いて見学しました。案内していただいたのは岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂春夫さんです。雨の中にもかかわらず丁寧にご説明いただきました。

蚕霊供養塔は照光寺の境内にあります。1934年、世界的不況の時代、製糸業関係者が発起人となり3万人から寄付を集めて蚕の霊を慰める塔を建立しました。

照光寺から金上繭倉庫に移動する途中に居酒屋チェーン店「魚民」があります。この場所にかつて第十九銀行(現在の八十二銀行)岡谷支店があったということを知りました。第十九国立銀行は蚕都上田に本店を置く銀行で1877年に設立しました。設立者は黒澤鷹次郎らで、黒澤が初代頭取となりました。黒澤鷹次郎は、今回のツアーの絹の道(諏訪岡谷~大屋)と実は密接な関係があります。

頭取の黒澤鷹次郎は製糸業者に繭を担保とする金融を始め、諏訪岡谷の製糸業者と盛んに取引を行いました。さらに債権保全と繭の品質向上のため1895年、上田倉庫(後に諏訪倉庫と合併)を設立し、その後、岡谷の繭消費量が飛躍的に伸びたといいます。つまり信越本線で全国から運ばれた繭が大屋駅か田中駅から和田峠を越えて岡谷へと運ばれたことになります。さらに岡谷駅開業後は地元に諏訪倉庫を設立し、岡谷の製糸業の発展を支えました。黒澤のその業績を顕彰して岡谷の成田公園には黒澤鷹次郎の銅像が建てられました。

株式会社金上繭倉庫は明治時代の繭倉庫です。岡谷にはそこら中に繭倉庫が建っていたはずですが、現在も残る数少ない繭倉庫の一つです。

山一林組製糸事務所(1921年竣工)は1879年に創業した山一林組の建物です。1930年には岡谷第4位の製糸会社に発展したと言います。製糸業全盛時代の面影を残す数少ない建物の一つです。

ツアーではその内部も見学をさせていただきました。現在、1階には機織り機が設置され、岡谷絹工房としても運営されています。

この日のツアーは山一林組事務所から、丸山タンク、岡谷駅までを歩いて回る予定でいましたが、雨脚が激しくなったため、丸山タンク、岡谷駅はバスの窓越しに眺めるだけに留めることにしました。丸山タンクは1914年、製糸工場への給水のために建設されたレンガ造りの給水タンクです。さすがにバスの窓超しには遠すぎてよく見えません。

そしていよいよ絹の道ツアーの終点、岡谷駅へと至りました。岡谷駅は1905年に開通し、それと共に岡谷から横浜へと向かう絹の道のメインルートは、和田峠ルートから、中央線へと大きくシフトすることになりました。東京・横浜方面からツアーに参加した方々は岡谷駅から中央線経由で帰途につきました。

ツアーの復路は岡谷から鹿教湯温泉、上田駅、大屋駅と引き返すルートです。車中、「日本絹の道」の国内の終点である横浜を感じていただくため、バスの車内で蚕都上田プロジェクトが前年に実施した「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」の「横浜まちあるき」の番組をダイジェスト版で見ていただきました。

もし当日が行楽日和であったらどれほど日本絹の道と近代化産業遺産めぐりを堪能できたかはかりしれません。しかし、雨天ゆえに参加された方々それぞれの心の中に「忘れがたい印象」を残すツアーとなったようです。ツアーの様子は、後日、インターネットを通しても画像集や映像番組の形で公開する予定です。またツアーに参加された皆様にも体験の記録をお伝えして体験の記憶がいつでも呼び戻せるように支援いたします。

「日本絹の道」は全国に広がっています。また次の機会、別なルートを旅してみましょう。

ツアーの実施にご協力いただいた斎藤ホテル・バーデンツアーズ、岡谷蚕糸博物館、岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様に感謝いたします。

(おわり)

蚕糸業関係の近代化産業遺産は明治時代以後の比較的新しい年代のものであること、多くが失われたことにより、重要文化財の指定まで受けている遺産は全国でもまだ数えるほどしかありません。群馬県の富岡製糸場の他、諏訪市の片倉館、岡谷市の旧林家住宅、そして新たに重文指定を受けることになった上田市の笠原工業常田館製糸場などです。

旧林家住宅は、1978年に創業した一山カ(イチヤマカ)林製糸所の初代林国蔵の住宅です。明治30年代に建てられ、明治40年(1907年)に完成したとされています。

当日は岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様にご案内をいただき、有意義な見学をすることができました。

旧林家住宅は大きくは主屋と洋館から成っています。その他、繭倉庫があります。岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂雄二さんらに屋内を詳しく案内していただきました。

中庭は表玄関から座敷を介して見通せるようになっており、その真正面にはツツジが見えるのだと言います。手入れの行き届いたその中庭の立派さに感心させられます。

主屋の南側にある外蔵(1893年築とされる)は当初、繭倉庫として造られたもののようです。窓が多いところに特色があり、機械乾燥が普及する以前の繭倉庫の形式を今日に伝えているものということです。その後の繭倉庫は上田市にある笠原工業常田館製糸場の繭倉庫に見られるような大規模なものとなり、年代の違いによる様式の違いが見られる貴重なものです。

旧林家住宅は建物の部分部分に贅を尽くした造りが見られます。天井の装飾もその一つです。和室の天井とは思えないほどの緻密な装飾模様が天井一面に施されています。

洋館の細部を見るとご覧のとおりの模様を見ることができます。これらは寄せ木細工で造られたものです。細部にわたり、贅を凝らしたものであることがよくわかります。

旧林家住宅を約1時間見学した後、蚕霊供養塔、株式会社金上繭倉庫、旧山一林組製糸事務所・守衛所を歩いて見学しました。案内していただいたのは岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂春夫さんです。雨の中にもかかわらず丁寧にご説明いただきました。

蚕霊供養塔は照光寺の境内にあります。1934年、世界的不況の時代、製糸業関係者が発起人となり3万人から寄付を集めて蚕の霊を慰める塔を建立しました。

照光寺から金上繭倉庫に移動する途中に居酒屋チェーン店「魚民」があります。この場所にかつて第十九銀行(現在の八十二銀行)岡谷支店があったということを知りました。第十九国立銀行は蚕都上田に本店を置く銀行で1877年に設立しました。設立者は黒澤鷹次郎らで、黒澤が初代頭取となりました。黒澤鷹次郎は、今回のツアーの絹の道(諏訪岡谷~大屋)と実は密接な関係があります。

頭取の黒澤鷹次郎は製糸業者に繭を担保とする金融を始め、諏訪岡谷の製糸業者と盛んに取引を行いました。さらに債権保全と繭の品質向上のため1895年、上田倉庫(後に諏訪倉庫と合併)を設立し、その後、岡谷の繭消費量が飛躍的に伸びたといいます。つまり信越本線で全国から運ばれた繭が大屋駅か田中駅から和田峠を越えて岡谷へと運ばれたことになります。さらに岡谷駅開業後は地元に諏訪倉庫を設立し、岡谷の製糸業の発展を支えました。黒澤のその業績を顕彰して岡谷の成田公園には黒澤鷹次郎の銅像が建てられました。

株式会社金上繭倉庫は明治時代の繭倉庫です。岡谷にはそこら中に繭倉庫が建っていたはずですが、現在も残る数少ない繭倉庫の一つです。

山一林組製糸事務所(1921年竣工)は1879年に創業した山一林組の建物です。1930年には岡谷第4位の製糸会社に発展したと言います。製糸業全盛時代の面影を残す数少ない建物の一つです。

ツアーではその内部も見学をさせていただきました。現在、1階には機織り機が設置され、岡谷絹工房としても運営されています。

この日のツアーは山一林組事務所から、丸山タンク、岡谷駅までを歩いて回る予定でいましたが、雨脚が激しくなったため、丸山タンク、岡谷駅はバスの窓越しに眺めるだけに留めることにしました。丸山タンクは1914年、製糸工場への給水のために建設されたレンガ造りの給水タンクです。さすがにバスの窓超しには遠すぎてよく見えません。

そしていよいよ絹の道ツアーの終点、岡谷駅へと至りました。岡谷駅は1905年に開通し、それと共に岡谷から横浜へと向かう絹の道のメインルートは、和田峠ルートから、中央線へと大きくシフトすることになりました。東京・横浜方面からツアーに参加した方々は岡谷駅から中央線経由で帰途につきました。

ツアーの復路は岡谷から鹿教湯温泉、上田駅、大屋駅と引き返すルートです。車中、「日本絹の道」の国内の終点である横浜を感じていただくため、バスの車内で蚕都上田プロジェクトが前年に実施した「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」の「横浜まちあるき」の番組をダイジェスト版で見ていただきました。

もし当日が行楽日和であったらどれほど日本絹の道と近代化産業遺産めぐりを堪能できたかはかりしれません。しかし、雨天ゆえに参加された方々それぞれの心の中に「忘れがたい印象」を残すツアーとなったようです。ツアーの様子は、後日、インターネットを通しても画像集や映像番組の形で公開する予定です。またツアーに参加された皆様にも体験の記録をお伝えして体験の記憶がいつでも呼び戻せるように支援いたします。

「日本絹の道」は全国に広がっています。また次の機会、別なルートを旅してみましょう。

ツアーの実施にご協力いただいた斎藤ホテル・バーデンツアーズ、岡谷蚕糸博物館、岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様に感謝いたします。

(おわり)

Posted by 蚕都上田プロジェクト at

02:29

│Comments(0)

2012年11月24日

「日本絹の道ツアー」3・片倉館と釜口水門

諏訪岡谷の蚕糸業に関わる近代化産業遺産の中で一際異彩を放っているのが温泉施設「片倉館」(1928年竣工)です。外観は欧州の温泉施設を手本にしたと思われる尖塔の付いた洋風建築です。内部には大理石造りの大きな浴槽があり、「千人風呂」とも呼ばれています。80年以上にわたり現役の温泉施設であり続けています。

諏訪岡谷の製糸業に最も大きな貢献をした人物の一人が初代片倉兼太郎(1850~1917年)です。兼太郎は1895年、片倉組を興し、後に日本一の製糸企業に発展する片倉製糸紡績)の礎を築きました。2代目片倉兼太郎(1863~1934年)は初代の弟で、1917年、片倉兼太郎を襲名して片倉組を引き継ぎました。片倉館は、欧米を長期視察した2代目片倉兼太郎が、欧米諸国では農村にも慰安休養施設が整っていることに感心し、職員家族や地元住民に入浴慰安の施設として建設したものです。

蚕都上田では蚕種業などで獲得された富は数多くの蚕種農家などがシェアリングし、莫大な富が特定の企業に集中したりすることはありませんでした。この点で、諏訪の片倉館は、製糸業実業家が製糸業で得た富を福利厚生という形で地域に分配した先駆的な取り組みの文化遺産とも言えるものです。

片倉館の立派さは敷地の隅々にまで行き届いています。池に貼られたタイルにもその質のよさが感じられます。

さて、片倉館を訪れる前、ツアーでは諏訪湖畔のレストラン「くわすわ」でランチ休憩をとりました。外観・内観ともにおしゃれなお店で多くのお客様が訪れていました。

私たちツアーメンバーは、ランチメニュー「旬野菜の彩りカレー」のセットを取りました。サラダ、ジュース、食後のコーヒーが付いています。カレーの彩りも美しく、マイルドな味わいのカレー、トッピングされた信州十四豚(シンシュウジューシーポーク)の挽肉が美味しいカレーでした。

あいにく当日の雨脚は次第に強くなってきました。くらすわで昼食をとり、片倉館を見学した後、諏訪湖のほぼ対岸にある旧釜口水門(1936年竣工)を見学しました。水門は諏訪湖と天竜川が接する位置にあります。岡谷が蚕糸業で栄えていた時代、この周辺には所狭しといくつもの製糸工場が建ち並んでいました。製糸は水を必要とするため、工場ごとに取水のための水車が設けられていたと言います。現在も残る旧釜口水門は水門の一部の舟通し(閘門)の遺構です。

旧釜口水門は1988年に完成した新しい水門に代を譲り、1992年に舟通しを除き取り壊されました。

(「日本絹の道ツアー」4につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147516.html)

諏訪岡谷の製糸業に最も大きな貢献をした人物の一人が初代片倉兼太郎(1850~1917年)です。兼太郎は1895年、片倉組を興し、後に日本一の製糸企業に発展する片倉製糸紡績)の礎を築きました。2代目片倉兼太郎(1863~1934年)は初代の弟で、1917年、片倉兼太郎を襲名して片倉組を引き継ぎました。片倉館は、欧米を長期視察した2代目片倉兼太郎が、欧米諸国では農村にも慰安休養施設が整っていることに感心し、職員家族や地元住民に入浴慰安の施設として建設したものです。

蚕都上田では蚕種業などで獲得された富は数多くの蚕種農家などがシェアリングし、莫大な富が特定の企業に集中したりすることはありませんでした。この点で、諏訪の片倉館は、製糸業実業家が製糸業で得た富を福利厚生という形で地域に分配した先駆的な取り組みの文化遺産とも言えるものです。

片倉館の立派さは敷地の隅々にまで行き届いています。池に貼られたタイルにもその質のよさが感じられます。

さて、片倉館を訪れる前、ツアーでは諏訪湖畔のレストラン「くわすわ」でランチ休憩をとりました。外観・内観ともにおしゃれなお店で多くのお客様が訪れていました。

私たちツアーメンバーは、ランチメニュー「旬野菜の彩りカレー」のセットを取りました。サラダ、ジュース、食後のコーヒーが付いています。カレーの彩りも美しく、マイルドな味わいのカレー、トッピングされた信州十四豚(シンシュウジューシーポーク)の挽肉が美味しいカレーでした。

あいにく当日の雨脚は次第に強くなってきました。くらすわで昼食をとり、片倉館を見学した後、諏訪湖のほぼ対岸にある旧釜口水門(1936年竣工)を見学しました。水門は諏訪湖と天竜川が接する位置にあります。岡谷が蚕糸業で栄えていた時代、この周辺には所狭しといくつもの製糸工場が建ち並んでいました。製糸は水を必要とするため、工場ごとに取水のための水車が設けられていたと言います。現在も残る旧釜口水門は水門の一部の舟通し(閘門)の遺構です。

旧釜口水門は1988年に完成した新しい水門に代を譲り、1992年に舟通しを除き取り壊されました。

(「日本絹の道ツアー」4につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147516.html)

2012年11月22日

「日本絹の道ツアー」2・和田峠から諏訪へ

和田方面から諏訪岡谷方面へ抜けるには、通常、有料道路の新和田トンネルを通過します。「日本絹の道」をめぐるこのツアーでは国道152号線の旧道を通って諏訪方面へ向かいました。

国道152号線の旧道が明治時代に整備された近代の道です。旧中山道に沿ってはいますが、中山道と同じではありません。主に人が通行する中山道に対して、近代の道は馬車でも通行できるよう勾配をゆるくし、相応の道幅が確保された道です。ご覧のとおり国道旧道に旧中山道と接するポイントが確認できます。

和田峠に「接待」という面白いネーミングの街道施設があります。峠越えする旅人に冬期には粥とたき火を、牛馬には年中、煮麦を施行した施行所です。施行所の前には湧水「接待の水」があります。

接待を過ぎると間もなく和田峠トンネルに入りました。1933年(昭和8年)に竣工したトンネルです。

峠の気象は下界とは異なり、次第に強くなる雨脚に加えて横殴りの強風にも見舞われました。バスを降りたとたん、風雨のあまりの強烈さに傘もさせず、笑うしかありません。

風雨の合間をぬって見えてきたのが和田峠トンネルの下諏訪側の光景です。

和田峠トンネルのすぐ脇に明らかに掘削された道路の遺構があります。この遺構が明治時代に開設された近代の道です。

和田峠トンネルの入口にはトンネル工事の様子を伝える写真、逸話が記されています。

国道152号線旧道(近代の道)から国道152号線の本線に合流して下諏訪方面に向かって進ました。ここには諏訪大社の御柱例祭で御柱が落とされる有名な木落し坂があります。

木落し坂をさらに下ると進行方向前方に諏訪湖が見えてきます。諏訪大社下社春宮に続く崖っぷちのこの道路には桜の木が植えられ「花見新道」と呼ばれています。近代の道の面影を今日に残しています。

(「日本絹の道ツアー」3につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147498.html)

国道152号線の旧道が明治時代に整備された近代の道です。旧中山道に沿ってはいますが、中山道と同じではありません。主に人が通行する中山道に対して、近代の道は馬車でも通行できるよう勾配をゆるくし、相応の道幅が確保された道です。ご覧のとおり国道旧道に旧中山道と接するポイントが確認できます。

和田峠に「接待」という面白いネーミングの街道施設があります。峠越えする旅人に冬期には粥とたき火を、牛馬には年中、煮麦を施行した施行所です。施行所の前には湧水「接待の水」があります。

接待を過ぎると間もなく和田峠トンネルに入りました。1933年(昭和8年)に竣工したトンネルです。

峠の気象は下界とは異なり、次第に強くなる雨脚に加えて横殴りの強風にも見舞われました。バスを降りたとたん、風雨のあまりの強烈さに傘もさせず、笑うしかありません。

風雨の合間をぬって見えてきたのが和田峠トンネルの下諏訪側の光景です。

和田峠トンネルのすぐ脇に明らかに掘削された道路の遺構があります。この遺構が明治時代に開設された近代の道です。

和田峠トンネルの入口にはトンネル工事の様子を伝える写真、逸話が記されています。

国道152号線旧道(近代の道)から国道152号線の本線に合流して下諏訪方面に向かって進ました。ここには諏訪大社の御柱例祭で御柱が落とされる有名な木落し坂があります。

木落し坂をさらに下ると進行方向前方に諏訪湖が見えてきます。諏訪大社下社春宮に続く崖っぷちのこの道路には桜の木が植えられ「花見新道」と呼ばれています。近代の道の面影を今日に残しています。

(「日本絹の道ツアー」3につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147498.html)

2012年11月21日

「日本絹の道ツアー」1・大屋から丸子へ

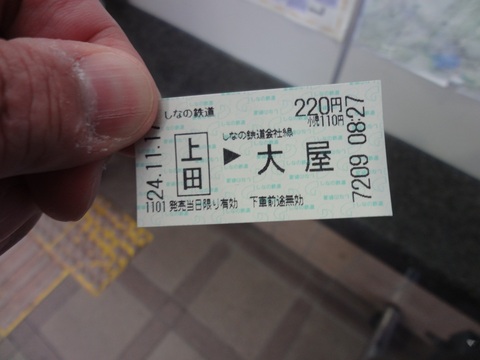

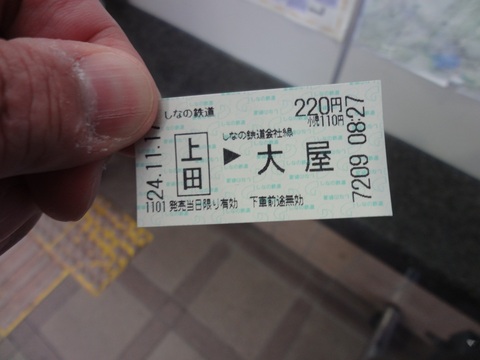

11月17日、ツアー企画「日本絹の道・近代化遺産めぐり 大屋から諏訪岡谷へ」を実施しました。参加された方々は約20名。遠くは横浜や愛知県からも参加されました。参加者の多くが上田駅から大屋駅へ移動しました。大屋駅はしなの鉄道で上田から2駅目です。旧信越本線は現在、一部区間がしなの鉄道になりました。かつては蚕糸王国長野県から大量の生糸を横浜へと輸送する大動脈だった鉄道です。

ツアーは蚕都上田プロジェクトが企画し、斎藤ホテル・バーデンツアーズとのコラボにより実施しました。蚕都上田プロジェクトでは2011年度まで自分たちの企画、自分たちの実施運営でツアーを実施してきました。これからは「日本絹の道」が新たな観光資源としてビジネスベースでも成り立ちうることが求められていきます。このツアーはそのささやかなファーストトライアルです。

大屋駅を起点とし、これから目的地の諏訪岡谷へ向かいます。参加者全員が大屋駅前に9:00AM集合し、絹の道ツアーがスタートしました。

大屋駅は1896年(明治29年)に開業しました。難工事と言われた碓氷峠のトンネルが貫通し、上田方面からの生糸輸送が信越本線全線開通により本格化しました。既に生糸の一大生産地であった丸子から生糸を運ぶため、地の利のよい大屋駅が地元からの請願によって建設されました。大屋駅は丸子ばかりでなく、諏訪岡谷からの生糸輸送の拠点としても大きな役割を果たすこととなりました。

(あいさつをする蚕都上田プロジェクト事務局長の前川道博(中央)、近代の交通史に詳しい山浦直人さん(右))

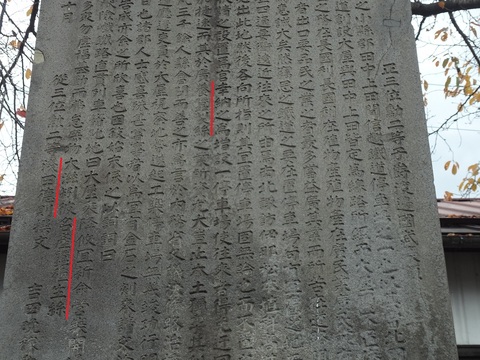

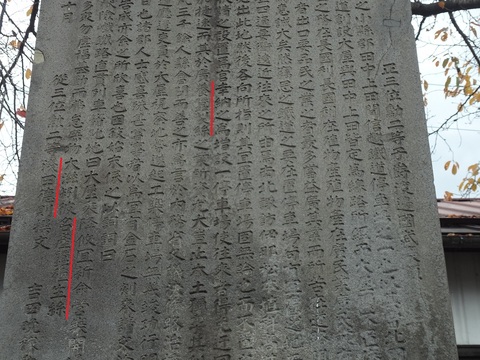

大屋駅前に「大屋停車場碑」が建っています。駅の開業から4年後の1900年(明治33年)の石碑です。碑文には「養蚕製糸」「名産蚕種生糸」などの文字が刻まれています。大屋駅開業当時の長野県知事・浅田徳則の名前で碑文が刻まれています。

大屋駅舎は見た目には地味で平凡に見えますが、ご覧のとおり古い木造の建物です。経済産業省の「近代化産業遺産」にも選定されています。屋根の側面中央部に見える模様は大屋駅の頭文字O(オー)を形取ったものです。生糸の物資輸送で賑わった往事の情景までが見えてくるようです。

次の見学ポイントはりんどう橋です。この橋はドイツのハーコート社が製作したもので、九州で使われた後、千曲川に架かる橋(1928年~ 丸子鉄道橋梁、1971年~ 道路橋「大石橋」に転用)として使われていました。現在はその役割を終わり、2007年、ここに「りんどう橋」として移設されました。溶接ではなくピンで接合するピントラスである点に特色があります。土木学会の「近代化遺産2000」に選定されています。

旧丸子町は製糸業が盛んだった地域です。1889年(明治22年)、下村亀三郎が丸子の数多くの製糸場を束ね「依田社」を起こし、アメリカに向けて優良な生糸を大量に生産して糸都丸子が繁栄しました。その最盛期、生糸生産量では全国第1位の岡谷に続き、丸子が第4位の位置にありました。大屋~丸子間は生糸の大動脈だったわけです。

今も残る依水館は、企業結社・依田社が生糸貿易の取引先である米国の要人をもてなすために造られた迎賓館です。

旧丸子町の文化会館「セレスホール」は、依田社の跡地に建てられたものです。その向かいに製糸のまち「丸子」の歴史を刻む記念公園「丸子工業百年記念公園」があります。丸子の製糸業、絹糸紡績業に貢献した下村亀三郎、工藤善助、金子金平などの顕彰碑、旧丸子線で活躍した車両ED251号が保存されています。

丸子から長和町に入り、和田峠へと向かう途中で道路は旧中山道に合流します。山岳に囲まれた長野県は川筋の分岐と共に異なる谷筋に分かれていきます。大和橋が架かるこの地点は大門街道(向かって左)、中山道(向かって右)の分岐点となっています。諏訪岡谷方面からの生糸は右手の中山道ルートを通って運ばれました。

中山道の宿「和田宿」は明治期、諏訪岡谷の製糸業が盛んになると、生糸を輸送する馬車や人夫で賑わったといいます。そうした往事の繁栄を感じるために途中下車すると時間がかかるため、ツアーは旧中山道と和田宿をバスで通過し道の駅「和田宿ステーション」で一休止しました。

(「日本絹の道ツアー」2へつづく →http://santo.naganoblog.jp/e1146120.html)

ツアーは蚕都上田プロジェクトが企画し、斎藤ホテル・バーデンツアーズとのコラボにより実施しました。蚕都上田プロジェクトでは2011年度まで自分たちの企画、自分たちの実施運営でツアーを実施してきました。これからは「日本絹の道」が新たな観光資源としてビジネスベースでも成り立ちうることが求められていきます。このツアーはそのささやかなファーストトライアルです。

大屋駅を起点とし、これから目的地の諏訪岡谷へ向かいます。参加者全員が大屋駅前に9:00AM集合し、絹の道ツアーがスタートしました。

大屋駅は1896年(明治29年)に開業しました。難工事と言われた碓氷峠のトンネルが貫通し、上田方面からの生糸輸送が信越本線全線開通により本格化しました。既に生糸の一大生産地であった丸子から生糸を運ぶため、地の利のよい大屋駅が地元からの請願によって建設されました。大屋駅は丸子ばかりでなく、諏訪岡谷からの生糸輸送の拠点としても大きな役割を果たすこととなりました。

(あいさつをする蚕都上田プロジェクト事務局長の前川道博(中央)、近代の交通史に詳しい山浦直人さん(右))

大屋駅前に「大屋停車場碑」が建っています。駅の開業から4年後の1900年(明治33年)の石碑です。碑文には「養蚕製糸」「名産蚕種生糸」などの文字が刻まれています。大屋駅開業当時の長野県知事・浅田徳則の名前で碑文が刻まれています。

大屋駅舎は見た目には地味で平凡に見えますが、ご覧のとおり古い木造の建物です。経済産業省の「近代化産業遺産」にも選定されています。屋根の側面中央部に見える模様は大屋駅の頭文字O(オー)を形取ったものです。生糸の物資輸送で賑わった往事の情景までが見えてくるようです。

次の見学ポイントはりんどう橋です。この橋はドイツのハーコート社が製作したもので、九州で使われた後、千曲川に架かる橋(1928年~ 丸子鉄道橋梁、1971年~ 道路橋「大石橋」に転用)として使われていました。現在はその役割を終わり、2007年、ここに「りんどう橋」として移設されました。溶接ではなくピンで接合するピントラスである点に特色があります。土木学会の「近代化遺産2000」に選定されています。

旧丸子町は製糸業が盛んだった地域です。1889年(明治22年)、下村亀三郎が丸子の数多くの製糸場を束ね「依田社」を起こし、アメリカに向けて優良な生糸を大量に生産して糸都丸子が繁栄しました。その最盛期、生糸生産量では全国第1位の岡谷に続き、丸子が第4位の位置にありました。大屋~丸子間は生糸の大動脈だったわけです。

今も残る依水館は、企業結社・依田社が生糸貿易の取引先である米国の要人をもてなすために造られた迎賓館です。

旧丸子町の文化会館「セレスホール」は、依田社の跡地に建てられたものです。その向かいに製糸のまち「丸子」の歴史を刻む記念公園「丸子工業百年記念公園」があります。丸子の製糸業、絹糸紡績業に貢献した下村亀三郎、工藤善助、金子金平などの顕彰碑、旧丸子線で活躍した車両ED251号が保存されています。

丸子から長和町に入り、和田峠へと向かう途中で道路は旧中山道に合流します。山岳に囲まれた長野県は川筋の分岐と共に異なる谷筋に分かれていきます。大和橋が架かるこの地点は大門街道(向かって左)、中山道(向かって右)の分岐点となっています。諏訪岡谷方面からの生糸は右手の中山道ルートを通って運ばれました。

中山道の宿「和田宿」は明治期、諏訪岡谷の製糸業が盛んになると、生糸を輸送する馬車や人夫で賑わったといいます。そうした往事の繁栄を感じるために途中下車すると時間がかかるため、ツアーは旧中山道と和田宿をバスで通過し道の駅「和田宿ステーション」で一休止しました。

(「日本絹の道ツアー」2へつづく →http://santo.naganoblog.jp/e1146120.html)

2012年11月04日

お知らせ「日本絹の道・近代化遺産めぐり 諏訪岡谷」

近現代の絹の道ルートに沿い、信州上田の大屋から諏訪岡谷方面を訪ねます。諏訪岡谷では製糸の近代化産業遺産、上田小県~諏訪岡谷間の絹の道の旧道遺構などを見学します。

<ツアー概要>

実施日 2012年11月17日(土)

主催 蚕都上田プロジェクト、斎藤ホテル・バーデンツアーズ

参加申込み先 斎藤ホテル・バーデンツアーズ TEL:0268-44-2211

集合と解散 11/17(土)9:00 しなの鉄道大屋駅集合 18:00頃、上田駅温泉口・大屋駅で解散

定員 20名 参加費3,500円(入館料込み)+昼食代1,200円

主な見学先 大屋駅、和田峠の旧道遺構、片倉館、釜口水門、旧林家住宅、丸山タンク、旧山一林組製糸事務所・守衛所、など

昼食処 くらすわCLASUWA(諏訪市海岸通り3丁目) http://www.clasuwa.jp/

詳しくは以下の「ツアーのしおり」をご覧ください。

http://arch.orahonet.jp/santo-ueda/doc/2012-1117silkroad.pdf

<首都圏方面から参加される場合は>

06:24長野新幹線・東京発→07:52上田着→(しなの鉄道)08:33上田発→08:40 大屋着

07:24長野新幹線・東京発→08:36上田着→(しなの鉄道)09:02上田発→09:09 大屋着(ただし大屋駅到着09:09のため大屋駅の見学(09:00~09:10)は省略します。お申し込みの際、その旨お伝えください。)

訪問先・岡谷での現地解散も可能です。

<主な見学先>

★大屋駅(1896年開業) 上田市大屋

諏訪岡谷方面からの生糸の輸送量が多いため諏訪方面に近い大屋に駅が新設された

★和田峠(下諏訪側)・近代の道の遺構

1895年に完成した和田嶺道路は諏訪岡谷の生糸を横浜へ運ぶメインルート

★片倉館(重要文化財) 諏訪市

製糸業を起こした片倉財閥2代目、片倉兼太郎氏が1928年に造った温泉リゾート

★旧林家住宅(重要文化財)以下岡谷市

岡谷の製糸業発展の基を築いた製糸家、初代林国蔵(一山カ林製糸所)の旧宅

★旧林家住宅洋館(重要文化財)

★旧釜口水門(舟通し)(1936年竣工)

諏訪湖の治水利水のために建設された水門の遺構

★丸山タンク(1915年竣工)

製糸工場への給水のため建設された給水タンク

★旧山一林組製糸事務所・守衛所(1921年竣工)

1879年に創業した製糸会社山一林組の事務所・守衛所

★蚕霊供養塔

★株式会社金上繭倉庫

<ツアー概要>

実施日 2012年11月17日(土)

主催 蚕都上田プロジェクト、斎藤ホテル・バーデンツアーズ

参加申込み先 斎藤ホテル・バーデンツアーズ TEL:0268-44-2211

集合と解散 11/17(土)9:00 しなの鉄道大屋駅集合 18:00頃、上田駅温泉口・大屋駅で解散

定員 20名 参加費3,500円(入館料込み)+昼食代1,200円

主な見学先 大屋駅、和田峠の旧道遺構、片倉館、釜口水門、旧林家住宅、丸山タンク、旧山一林組製糸事務所・守衛所、など

昼食処 くらすわCLASUWA(諏訪市海岸通り3丁目) http://www.clasuwa.jp/

詳しくは以下の「ツアーのしおり」をご覧ください。

http://arch.orahonet.jp/santo-ueda/doc/2012-1117silkroad.pdf

<首都圏方面から参加される場合は>

06:24長野新幹線・東京発→07:52上田着→(しなの鉄道)08:33上田発→08:40 大屋着

07:24長野新幹線・東京発→08:36上田着→(しなの鉄道)09:02上田発→09:09 大屋着(ただし大屋駅到着09:09のため大屋駅の見学(09:00~09:10)は省略します。お申し込みの際、その旨お伝えください。)

訪問先・岡谷での現地解散も可能です。

<主な見学先>

★大屋駅(1896年開業) 上田市大屋

諏訪岡谷方面からの生糸の輸送量が多いため諏訪方面に近い大屋に駅が新設された

★和田峠(下諏訪側)・近代の道の遺構

1895年に完成した和田嶺道路は諏訪岡谷の生糸を横浜へ運ぶメインルート

★片倉館(重要文化財) 諏訪市

製糸業を起こした片倉財閥2代目、片倉兼太郎氏が1928年に造った温泉リゾート

★旧林家住宅(重要文化財)以下岡谷市

岡谷の製糸業発展の基を築いた製糸家、初代林国蔵(一山カ林製糸所)の旧宅

★旧林家住宅洋館(重要文化財)

★旧釜口水門(舟通し)(1936年竣工)

諏訪湖の治水利水のために建設された水門の遺構

★丸山タンク(1915年竣工)

製糸工場への給水のため建設された給水タンク

★旧山一林組製糸事務所・守衛所(1921年竣工)

1879年に創業した製糸会社山一林組の事務所・守衛所

★蚕霊供養塔

★株式会社金上繭倉庫

2012年11月01日

第6回甦る布展

上田城のすぐ近くにある蚕都上田館にて、「甦る布展」が行われています。

残したい伝えたい布の温もりをテーマに、様々な作品の展示と販売をしています。

【日時】平成24年10月28日(日曜日)~11月4日(日曜日)10:00~16:00

【料金】入場無料

今週日曜日までの開催です。ぜひ、ご来館ください。(おず)

残したい伝えたい布の温もりをテーマに、様々な作品の展示と販売をしています。

【日時】平成24年10月28日(日曜日)~11月4日(日曜日)10:00~16:00

【料金】入場無料

今週日曜日までの開催です。ぜひ、ご来館ください。(おず)