2015年02月25日

蚕都上田視察同行記4:常田館製糸場

蚕都上田視察の最後は笠原工業常田館製糸場(重要文化財「旧常田館製糸場施設」)です。現存する最大級の製糸場が富岡製糸場、そして唯二の常田館製糸場です。常田館製糸場は、笠原工業株式会社の敷地内にあります。

常田館製糸場が創業したのが1900年(明治33年)、木造の五階繭倉庫は1905年の建築です。富岡の繭倉庫が外国直輸入のものであるのに対し、常田館製糸場は国内で進化を遂げた製糸場の特徴を有する唯一の製糸場です。

五階鉄筋繭倉庫(1926年竣工)は、長野県内では最古の鉄筋コンクリート造の建造物です。築後90年を経過しながらしっかりとしています。

各階に繭を移送するため中央には穴が開いています。

また防火のため、階段には鉄板の防火壁が設けられています。

繭倉庫内は展示スペースとしても利用されています。

木造五階建繭倉庫は最上階にまで上がることができます。驚くことに巨大な建物を支える支柱がありません。また、床板には隙間があり、すかすかの構造になっています。

和洋折衷の建物「常田館」(1908年竣工)は洋館風事務所として建築されたもので、現在、講習会などでも使われることがあります。

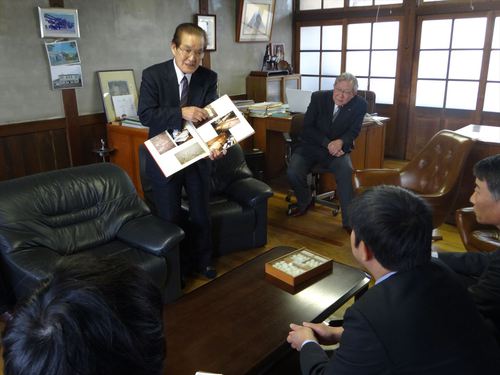

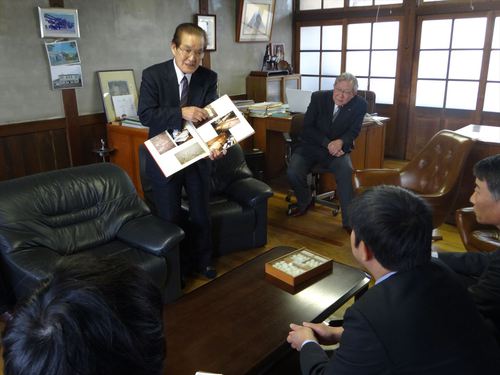

視察を終えられた関東経済産業局の御担当の方々と地元上田の関係者との間で情報交換が行われました。産業部担当次長の大熊章さんからは、「蚕都上田に数多くあるこれらの地域資源をどう活用していくかが知恵の出しどころ」であると課題を投げかけられました。

この地域の宝である蚕都上田の歴史遺産群を地域の経済活性化のために役立てる。今この課題に直面してきていること、言い換えれば経済活性化のチャンスが富岡の世界遺産により訪れていることを気づかせていただく貴重な機会となりました。

常田館製糸場が創業したのが1900年(明治33年)、木造の五階繭倉庫は1905年の建築です。富岡の繭倉庫が外国直輸入のものであるのに対し、常田館製糸場は国内で進化を遂げた製糸場の特徴を有する唯一の製糸場です。

五階鉄筋繭倉庫(1926年竣工)は、長野県内では最古の鉄筋コンクリート造の建造物です。築後90年を経過しながらしっかりとしています。

各階に繭を移送するため中央には穴が開いています。

また防火のため、階段には鉄板の防火壁が設けられています。

繭倉庫内は展示スペースとしても利用されています。

木造五階建繭倉庫は最上階にまで上がることができます。驚くことに巨大な建物を支える支柱がありません。また、床板には隙間があり、すかすかの構造になっています。

和洋折衷の建物「常田館」(1908年竣工)は洋館風事務所として建築されたもので、現在、講習会などでも使われることがあります。

視察を終えられた関東経済産業局の御担当の方々と地元上田の関係者との間で情報交換が行われました。産業部担当次長の大熊章さんからは、「蚕都上田に数多くあるこれらの地域資源をどう活用していくかが知恵の出しどころ」であると課題を投げかけられました。

この地域の宝である蚕都上田の歴史遺産群を地域の経済活性化のために役立てる。今この課題に直面してきていること、言い換えれば経済活性化のチャンスが富岡の世界遺産により訪れていることを気づかせていただく貴重な機会となりました。

2015年02月25日

蚕都上田視察同行記3:上塩尻、柳町、蚕都上田館、飯島商店

上塩尻蚕種製造民家群

上塩尻は北国街道沿いの集落です。江戸期、塩尻地区では蚕種製造業が発達し、幕末には既に日本最大級の蚕種製造地となりました。かつては殆どの家々で蚕種製造が営まれていました。現在もなお蚕種製造のための蚕室造りの民家が数多く残っています。「藤本の蚕室」もその一つです。1868年(明治元年)頃に建ったと伝えられています。

蚕室の特徴の一つは屋根の上に細長く伸びる腰屋根です。気抜とも言います。蚕は湿気や乾燥を嫌うため、蚕室内の温度調節、湿度調節のための腰屋根が付いています。

養蚕にとって大敵であった寒さ防止のための埋薪(まいしん)という仕掛けが施されています。韓国のオンドル(温突)に似た仕掛けです。

蚕種製造民家は全国的にはめずらしく、上塩尻に数多く残っています。

上塩尻の集落の特色は蚕室造りの建物が数多い一方で、道路が極めて狭いことです。北国街道から分岐する道を小路と呼んでいます。この小路は馬場姓が多いことから馬場小路と呼ばれています。

上塩尻のメインストリートは北国街道(善光寺道)です。西は善光寺や金沢へ、東は軽井沢で中山道に合流し江戸東京方面へと延びています。まさに日本シルクロードです。

柳町

柳町は北国街道の上田宿です。生糸貿易で栄えた明治以後、繭取引商が集積しました。柳町の歴史ある街並みが保全されています。

蚕都上田館(旧上田市立図書館)

蚕都上田館は1915年に築かれたドイツ様式の洋風建築です。今年2015年、ちょうど築100周年を迎えました。蚕糸業で上田が繁栄し絶頂へと向かう時代の気風を今日によく伝えた数少ない建造物の一つです。

耐震性の課題もあり、今後に向けての観光資源としての活用が課題となります。上田の最大の観光スポットである上田城跡公園に近く、上田はお城と真田氏ばかりではない「蚕都」の遺産があることを知って上田の歴史に関心を持たれる方が少なくありません。

飯島商店

みすず飴本舗こと飯島商店の社屋は1922年に建てられた風格あるある近代建築です。当時の建築としては威容を誇り、また、大正ロマンを体現した建造物です。

老舗に相応しい室内の格調の高さは格別です。来店されたお客さんがその「ハレ」の感覚を抱かれるようです。この度の視察ではお客様でも滅多に上がることのない2階へ特別に案内していただきました。

2階は高級で重厚感のあるホールです。そのホールで、飯島新一郎副社長から飯島商店の歴史的背景をお聞きしました。

飯島商店は社屋の重厚さもさることながら、現在は工場として現役の繭倉庫が現存しています。1894年、当時の上田倉庫の繭集積倉庫として建設されたものです。蚕都上田の駅前風景を現在に伝える唯一の建築物です。

(つづく)

上塩尻は北国街道沿いの集落です。江戸期、塩尻地区では蚕種製造業が発達し、幕末には既に日本最大級の蚕種製造地となりました。かつては殆どの家々で蚕種製造が営まれていました。現在もなお蚕種製造のための蚕室造りの民家が数多く残っています。「藤本の蚕室」もその一つです。1868年(明治元年)頃に建ったと伝えられています。

蚕室の特徴の一つは屋根の上に細長く伸びる腰屋根です。気抜とも言います。蚕は湿気や乾燥を嫌うため、蚕室内の温度調節、湿度調節のための腰屋根が付いています。

養蚕にとって大敵であった寒さ防止のための埋薪(まいしん)という仕掛けが施されています。韓国のオンドル(温突)に似た仕掛けです。

蚕種製造民家は全国的にはめずらしく、上塩尻に数多く残っています。

上塩尻の集落の特色は蚕室造りの建物が数多い一方で、道路が極めて狭いことです。北国街道から分岐する道を小路と呼んでいます。この小路は馬場姓が多いことから馬場小路と呼ばれています。

上塩尻のメインストリートは北国街道(善光寺道)です。西は善光寺や金沢へ、東は軽井沢で中山道に合流し江戸東京方面へと延びています。まさに日本シルクロードです。

柳町

柳町は北国街道の上田宿です。生糸貿易で栄えた明治以後、繭取引商が集積しました。柳町の歴史ある街並みが保全されています。

蚕都上田館(旧上田市立図書館)

蚕都上田館は1915年に築かれたドイツ様式の洋風建築です。今年2015年、ちょうど築100周年を迎えました。蚕糸業で上田が繁栄し絶頂へと向かう時代の気風を今日によく伝えた数少ない建造物の一つです。

耐震性の課題もあり、今後に向けての観光資源としての活用が課題となります。上田の最大の観光スポットである上田城跡公園に近く、上田はお城と真田氏ばかりではない「蚕都」の遺産があることを知って上田の歴史に関心を持たれる方が少なくありません。

飯島商店

みすず飴本舗こと飯島商店の社屋は1922年に建てられた風格あるある近代建築です。当時の建築としては威容を誇り、また、大正ロマンを体現した建造物です。

老舗に相応しい室内の格調の高さは格別です。来店されたお客さんがその「ハレ」の感覚を抱かれるようです。この度の視察ではお客様でも滅多に上がることのない2階へ特別に案内していただきました。

2階は高級で重厚感のあるホールです。そのホールで、飯島新一郎副社長から飯島商店の歴史的背景をお聞きしました。

飯島商店は社屋の重厚さもさることながら、現在は工場として現役の繭倉庫が現存しています。1894年、当時の上田倉庫の繭集積倉庫として建設されたものです。蚕都上田の駅前風景を現在に伝える唯一の建築物です。

(つづく)

2015年02月25日

蚕都上田視察同行記2:信大桑園、海野宿、大屋駅、カネタの煙突

信州大学繊維学部の桑園

昼食を済ませた後、向かった先は信州大学繊維学部の桑園(付属農場)です。限られた時間内での視察のため、既に視察済の信大繊維学部は行程からは省き、桑園をマイクロバスの車窓越しに一望しました。

信大には広大な桑園があります。驚くことにこの桑園には3桁の種類の桑の木があります。同行者から上田産生糸で上田紬を織る「蚕飼姫(こがいひめ)プロジェクト」の説明もさせていただきました。

海野宿(東御市)

富岡方面から信州に入るとその一番手前に位置するのが海野宿です。蚕都上田とは旧小県(ちいさがた)郡をエリアとする呼称です。海野宿も蚕都上田になります。最初に白鳥神社へ。真田氏にゆかりのある神社で、ご覧のとおり真田氏の家紋・州浜が描かれています。

海野宿は重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。北国街道の宿場としての歴史があります。しかしながら明治に入ると蚕種業に転じる家々が多くなり、各家々は富を得てウダツのある立派な建物に建て替えられました。生糸貿易の繁栄により形成された明治期の街並みが現在の街並みの基調です。

現存する古い建物の多くは明治期に建てられたものです。その立派さは一瞥するだけでも実感できます。

大屋駅・シルクロード交易の要衝の駅

続いて大屋駅へ。信越本線(現在はしなの鉄道)は、大屋駅は1896年、輸出生糸の移送のため住民の請願によって作られためずらしい経緯のある駅です。駅舎内には大正11年(1922年)設置の大時計が今なお現役で動作しています。

大屋駅の前には、建設を記念した石碑が建っています。大屋は鉄道敷設以前から諏訪岡谷方面からの生糸を横浜へ運ぶための交易の要衝地でもありました。諏訪岡谷に中央線が敷設されるまで大量の生糸が諏訪岡谷から大屋駅を経由して横浜へと運ばれていました。

製糸のまち丸子とカネタの煙突

続いて旧丸子町へ。旧丸子町は大屋駅と和田峠の間に位置しています。和田峠の先は諏訪岡谷へつながっています。このルートが日本シルクロードの中でもおそらくは最も輸送量の多かったルートではないかと思われます。

カネタの煙突は1920年の建造です。本来、高さ36 メートルありましたが、現在は耐震性の問題から上部が取り壊され、基部11メートルが残るのみです。丸子の製糸業は金田製糸場を含む数多くの企業結社「依田社」となり、最盛期には国内で4番目の生糸生産量を誇っていました。全国に現存する製糸場遺産は極めて少ない状況です。富岡製糸場と糸都岡谷を結ぶ和田峠経由の日本シルクロードルートに笠原工業常田館製糸場(上田市)、カネタの煙突(旧丸子町)が位置しています。カネタの煙突は将来に向けて保全活用が望まれる製糸業遺構の一つです。

上田名物の逆さ霧

旧丸子町から蚕種製造の中心地であった上塩尻に向かいます。途中、塩田平を経由して上塩尻に向かいました。この日は幸いに「逆さ霧」が現れていました。ちょうど塩尻地区の背後にある山に逆さ霧が現れます。日本海側気候の末端部に位置する上田では気象条件によって、雲が尾根を越えて下ってくる珍しい現象が起きます。

(つづく)

昼食を済ませた後、向かった先は信州大学繊維学部の桑園(付属農場)です。限られた時間内での視察のため、既に視察済の信大繊維学部は行程からは省き、桑園をマイクロバスの車窓越しに一望しました。

信大には広大な桑園があります。驚くことにこの桑園には3桁の種類の桑の木があります。同行者から上田産生糸で上田紬を織る「蚕飼姫(こがいひめ)プロジェクト」の説明もさせていただきました。

海野宿(東御市)

富岡方面から信州に入るとその一番手前に位置するのが海野宿です。蚕都上田とは旧小県(ちいさがた)郡をエリアとする呼称です。海野宿も蚕都上田になります。最初に白鳥神社へ。真田氏にゆかりのある神社で、ご覧のとおり真田氏の家紋・州浜が描かれています。

海野宿は重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。北国街道の宿場としての歴史があります。しかしながら明治に入ると蚕種業に転じる家々が多くなり、各家々は富を得てウダツのある立派な建物に建て替えられました。生糸貿易の繁栄により形成された明治期の街並みが現在の街並みの基調です。

現存する古い建物の多くは明治期に建てられたものです。その立派さは一瞥するだけでも実感できます。

大屋駅・シルクロード交易の要衝の駅

続いて大屋駅へ。信越本線(現在はしなの鉄道)は、大屋駅は1896年、輸出生糸の移送のため住民の請願によって作られためずらしい経緯のある駅です。駅舎内には大正11年(1922年)設置の大時計が今なお現役で動作しています。

大屋駅の前には、建設を記念した石碑が建っています。大屋は鉄道敷設以前から諏訪岡谷方面からの生糸を横浜へ運ぶための交易の要衝地でもありました。諏訪岡谷に中央線が敷設されるまで大量の生糸が諏訪岡谷から大屋駅を経由して横浜へと運ばれていました。

製糸のまち丸子とカネタの煙突

続いて旧丸子町へ。旧丸子町は大屋駅と和田峠の間に位置しています。和田峠の先は諏訪岡谷へつながっています。このルートが日本シルクロードの中でもおそらくは最も輸送量の多かったルートではないかと思われます。

カネタの煙突は1920年の建造です。本来、高さ36 メートルありましたが、現在は耐震性の問題から上部が取り壊され、基部11メートルが残るのみです。丸子の製糸業は金田製糸場を含む数多くの企業結社「依田社」となり、最盛期には国内で4番目の生糸生産量を誇っていました。全国に現存する製糸場遺産は極めて少ない状況です。富岡製糸場と糸都岡谷を結ぶ和田峠経由の日本シルクロードルートに笠原工業常田館製糸場(上田市)、カネタの煙突(旧丸子町)が位置しています。カネタの煙突は将来に向けて保全活用が望まれる製糸業遺構の一つです。

上田名物の逆さ霧

旧丸子町から蚕種製造の中心地であった上塩尻に向かいます。途中、塩田平を経由して上塩尻に向かいました。この日は幸いに「逆さ霧」が現れていました。ちょうど塩尻地区の背後にある山に逆さ霧が現れます。日本海側気候の末端部に位置する上田では気象条件によって、雲が尾根を越えて下ってくる珍しい現象が起きます。

(つづく)

2015年02月25日

蚕都上田視察同行記1:蚕神像、上田蚕種、藤本つむぎ工房

2/23(月)、経済産業省関東経済産業局の「絹のみち広域連携プロジェクト」御担当者3名が蚕都上田の蚕糸業関連施設などを丸一日をかけて視察されました。以下、一日案内させていただいた御視察同行記を行程のままにお伝えします。視察各所は蚕都上田の蚕糸業歴史遺産群であり、「日本シルクロード(絹のみち)観光の蚕都上田観光資源」とも捉えられるものです。(文責:前川道博〔蚕都上田プロジェクト代表世話人〕)

絹のみち広域連携プロジェクトと蚕都上田

「絹のみち広域連携プロジェクト」は「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録を契機に、蚕糸業で栄えた各地域をつなぎ、さまざまな取り組みを推進して地域の経済活性化を促進するものです。富岡と上田は新幹線ではわずか40分ほどの至近距離にあり(高崎~上田間)、高速道でも約1時間ほどで移動できます。信州(長野県)は蚕糸王国と呼ばれるほど全国で随一の蚕糸業中心地域でした。上田はそれ自体が蚕種製造・蚕業教育の中心地で製糸業も盛んでした。さらには上田紬の伝統もあります。富岡方面から中南信(松本・安曇野・諏訪岡谷)へ行くにも、東北信(松代・須坂)へ行くにも上田は絹のみちの分岐点、すなわちシルク交易の要衝地でもありました。富岡の次に立ち寄りたいシルク観光のまち、それが蚕都上田なのです。

上田駅の蚕神像

上田駅の改札でお迎えをした後、駅構内にある「蚕神像」をご紹介しました。観光客が出入りする場所に設置されているにもかかわらず、その存在のあまりの奥ゆかしさ故に看過されがちですが、いつも観光客を出迎えてくれています。像は上田出身の美術家・中村直人の作品です。

当日は限られた時間で効率よく視察をしていただくため、終日、鹿教湯温泉・斎藤ホテルのご協力をいただきました。

上田商工会議所で関係者が挨拶・懇談しました。関東経産局産業部次長の大熊章さんが「上田に期待するところが大きい」と挨拶をされました。上田側からは上田商工会議所の田口邦勝専務理事、笠原工業の笠原一洋会長があいさつをされました。なお、視察行程には蚕都上田の歴史に詳しい歴史研究家の阿部勇さんが同行され、解説をされました。

上田蚕種(蚕種製造会社)

最初に訪れたのが、上田蚕種株式会社です。日本では殆ど唯一といってよい現役の蚕種製造会社です。事務棟は1917年築の洋風建築です。蚕糸業が全盛であった時代の面影をよく残しています。経済産業省の近代化産業遺産にも選定されています。

上田蚕種の手塚本衛社長から蚕種製造のご説明をお聞きしました。

品種の異なるオスメスの蚕蛾を交尾させるとより大きな蚕が生まれます。この蚕を養蚕で育て繭を取り出します。下のサンプルは錦秋1号と鐘和1号の繭と掛け合わせた蛾が作った繭です。掛け合わせの繭の方が大きいのがわかります。

上田蚕種では現在もなお蚕種製造が行われています。作業棟にはさまざまな工程に応じた作業室があり、ここではほんの一部しか紹介できません。下は、鏡検室です。鏡検は蚕の大敵・微粒子病の蔓延を未然に防ぐために欠かせない工程です。

蚕種製造施設での圧巻は「冷蔵室」です。この設備は全国でもおそらくここでしか見ることができません。蚕種は冷蔵することによって孵化する時期を遅らせることができます。そのため、春・夏・秋と季節を超えて蚕を孵化させることができるようになりました。下の冷蔵室は気温が1℃に保たれています。

藤本つむぎ工房

次に藤本つむぎ工房を訪れました。上田紬を代表する織元の一つです。

藤本つむぎ工房の佐藤圭司さんから紬の工程や製品に関するご説明を受けました。

視察団の方々は機織り機が体験用に用意されていることにも感心をされていました。

藤本つむぎ工房の売店にはさまざまな商品が品揃えされています。着物、反物はもとより、ネクタイ、財布、名刺入れ、バッグ、帽子、スカーフなど。格子縞は上田紬の代表的なデザインです。

以上で視察午前の部はおわりです。この後、昼食を取った後、午後の部へと続きます。

(つづく)

絹のみち広域連携プロジェクトと蚕都上田

「絹のみち広域連携プロジェクト」は「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録を契機に、蚕糸業で栄えた各地域をつなぎ、さまざまな取り組みを推進して地域の経済活性化を促進するものです。富岡と上田は新幹線ではわずか40分ほどの至近距離にあり(高崎~上田間)、高速道でも約1時間ほどで移動できます。信州(長野県)は蚕糸王国と呼ばれるほど全国で随一の蚕糸業中心地域でした。上田はそれ自体が蚕種製造・蚕業教育の中心地で製糸業も盛んでした。さらには上田紬の伝統もあります。富岡方面から中南信(松本・安曇野・諏訪岡谷)へ行くにも、東北信(松代・須坂)へ行くにも上田は絹のみちの分岐点、すなわちシルク交易の要衝地でもありました。富岡の次に立ち寄りたいシルク観光のまち、それが蚕都上田なのです。

上田駅の蚕神像

上田駅の改札でお迎えをした後、駅構内にある「蚕神像」をご紹介しました。観光客が出入りする場所に設置されているにもかかわらず、その存在のあまりの奥ゆかしさ故に看過されがちですが、いつも観光客を出迎えてくれています。像は上田出身の美術家・中村直人の作品です。

当日は限られた時間で効率よく視察をしていただくため、終日、鹿教湯温泉・斎藤ホテルのご協力をいただきました。

上田商工会議所で関係者が挨拶・懇談しました。関東経産局産業部次長の大熊章さんが「上田に期待するところが大きい」と挨拶をされました。上田側からは上田商工会議所の田口邦勝専務理事、笠原工業の笠原一洋会長があいさつをされました。なお、視察行程には蚕都上田の歴史に詳しい歴史研究家の阿部勇さんが同行され、解説をされました。

上田蚕種(蚕種製造会社)

最初に訪れたのが、上田蚕種株式会社です。日本では殆ど唯一といってよい現役の蚕種製造会社です。事務棟は1917年築の洋風建築です。蚕糸業が全盛であった時代の面影をよく残しています。経済産業省の近代化産業遺産にも選定されています。

上田蚕種の手塚本衛社長から蚕種製造のご説明をお聞きしました。

品種の異なるオスメスの蚕蛾を交尾させるとより大きな蚕が生まれます。この蚕を養蚕で育て繭を取り出します。下のサンプルは錦秋1号と鐘和1号の繭と掛け合わせた蛾が作った繭です。掛け合わせの繭の方が大きいのがわかります。

上田蚕種では現在もなお蚕種製造が行われています。作業棟にはさまざまな工程に応じた作業室があり、ここではほんの一部しか紹介できません。下は、鏡検室です。鏡検は蚕の大敵・微粒子病の蔓延を未然に防ぐために欠かせない工程です。

蚕種製造施設での圧巻は「冷蔵室」です。この設備は全国でもおそらくここでしか見ることができません。蚕種は冷蔵することによって孵化する時期を遅らせることができます。そのため、春・夏・秋と季節を超えて蚕を孵化させることができるようになりました。下の冷蔵室は気温が1℃に保たれています。

藤本つむぎ工房

次に藤本つむぎ工房を訪れました。上田紬を代表する織元の一つです。

藤本つむぎ工房の佐藤圭司さんから紬の工程や製品に関するご説明を受けました。

視察団の方々は機織り機が体験用に用意されていることにも感心をされていました。

藤本つむぎ工房の売店にはさまざまな商品が品揃えされています。着物、反物はもとより、ネクタイ、財布、名刺入れ、バッグ、帽子、スカーフなど。格子縞は上田紬の代表的なデザインです。

以上で視察午前の部はおわりです。この後、昼食を取った後、午後の部へと続きます。

(つづく)