2011年10月27日

『大日本蚕業歴史画』掛け軸ができました

この筒の中に入っているものは何でしょうか?

何とこういう掛け軸です。何が描かれているのでしょうか?

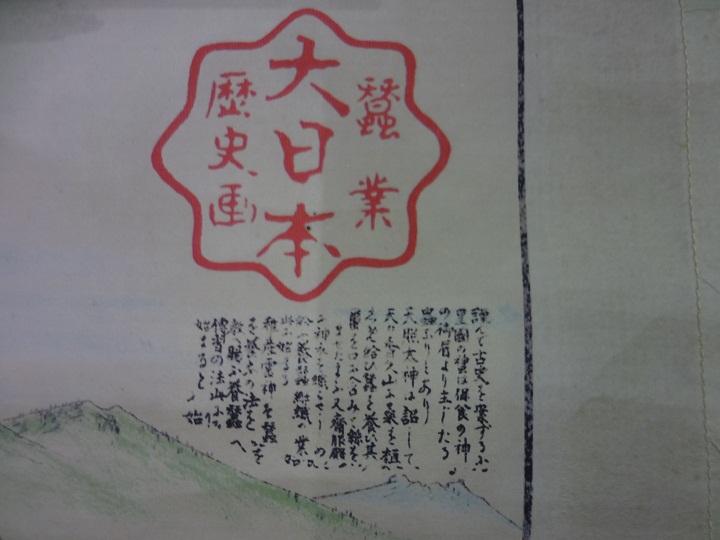

右上の隅に『大日本蚕業歴史画』と記されています。

掛け軸を延ばしてみました。こんなに大きなものです。

『大日本蚕業歴史画』(高島諒多編集・発行)は、明治後期、政府が推進した蚕糸業の工程や歴史を絵図にしたものです。掛け軸になっています。当時の蚕糸業は日本の経済の支柱でした。蚕糸業を発達させ、日本は近代化を果たしたと言っても過言ではありません。蚕糸業の中心地がここ上田小県(うえだちいさがた)です。この絵図の中には上田小県に関する記述が11ヶ所もあり、この地域がいかに日本の蚕糸業に大きく貢献していたかを物語るものとなっています。

蚕都上田プロジェクトでは、蚕都上田の歴史・文化を誰もが目に見えるものにし、日常生活の中では感じることのできない蚕都上田の文化遺産を世界中に露出させようと計画しています。目指すものは蚕糸王国日本の「世界遺産」です。『大日本蚕業歴史画』の原本は稀少なものなので、人前に出すわけにはいきませんが、レプリカ化することにより、誰もがそれを手にとって詳細に見ることができるようになります。これを蚕都上田館に展示して、多くの市民の皆さん、観光客の皆さんに見ていただく計画です。

(ミッチー)

Posted by 蚕都上田プロジェクト at

01:07

│Comments(0)

2011年10月26日

街路樹

蚕都上田館の前の道に街路樹が並んでいます。

何の木でしょう。

そう、桑の木です。上田にも多くの桑畑がありました。今でも、市内のところどころで、桑の木を見ることができます。

蚕都上田を象徴するかのような桑の木。秋の晴れた空を背景に、映えていました。(おず)

何の木でしょう。

そう、桑の木です。上田にも多くの桑畑がありました。今でも、市内のところどころで、桑の木を見ることができます。

蚕都上田を象徴するかのような桑の木。秋の晴れた空を背景に、映えていました。(おず)

2011年10月25日

蚕都上田館のステキな立て看板

「蚕都上田館へようこそ!」という立て看板を飾りました。直角定規のような三角形のデザイン。面白いカタチでしょう? レーザービームで文字を焼き付けてくれました。

先日、おずさんが三角定規の下に黒い板を貼り付けてくれました。

昨日、イーゼルを買ってきてその上に置いてみました。

これをデザイン・制作してくださったのが、長野大学のデザインサークル「N unidesign」の皆さんです。

みんなの輪で蚕都上田館がだんだんステキになってきました。皆さん、どうもありがとう。

先日、おずさんが三角定規の下に黒い板を貼り付けてくれました。

昨日、イーゼルを買ってきてその上に置いてみました。

これをデザイン・制作してくださったのが、長野大学のデザインサークル「N unidesign」の皆さんです。

みんなの輪で蚕都上田館がだんだんステキになってきました。皆さん、どうもありがとう。

(ミッチー)

Posted by 蚕都上田プロジェクト at

21:55

│Comments(0)

2011年10月20日

歴史発見!横浜に上田の歴史を探る1泊2日ツアー

◆歴史発見!横浜に上田の歴史を探る1泊2日ツアーのお知らせです。

信州上田は横浜開港当初から横浜の生糸売込商を通じ、欧米諸国との貿易で栄え、後に蚕都と呼ばれました。ツアーでは上田との交易の足跡を港都横浜に訪ねます。

実施日 10/29(土)・10/30(日)集合 10/29(土)7:00AM 上田駅温泉口(雨天決行)

参加費 一般20,000円 小中高校生・大学生 15,000円

(交通費・宿泊費・入館料・食事代・懇親会費等を含む)

定員 40名

主催 蚕都上田プロジェクト

協力 北仲スクール、斎藤駕籠屋

<講座1日目>

13:30~17:30 講義「横浜と信州の交易」会場:北仲BRICK

(1)新しい地域学習のすすめ

講師:水島久光(東海大学教授)、前川道博(長野大学准教授)

(2)横浜開港と生糸貿易

講師:小泉勝夫(元シルク博物館部長)

(3)信州の古文書から解明される上田・横浜の貿易

講師:阿部勇(上田歴史研究会会長)

(4)横浜まちあるきの見どころと楽しみ方

(夜:交流会)

<講座2日目>

9:00~12:00 まちあるき1:馬車道ルート

※鉄道開通前の生糸ルートに沿った道筋をまちあるき

13:00~15:00 まちあるき2:汽車道ルート

※鉄道開通後の生糸ルートに沿った道筋をまちあるき

19:30 上田駅温泉口着

<参加申込・お問い合わせ>

蚕都上田プロジェクト(蚕都上田館)へ

TEL/FAX 0268-24-9711

メール archive.santo◆gmail.com ◆は@に変えてください

住所 〒386-0024 上田市大手2-8-2 蚕都上田館内

<参加申込書>

申込区分 いずれかに○

一般20,000円

小中高大生 15,000円

現地参加1日目5,000円(交流会費含)

2日目2,000円(昼食代含)

氏名

フリガナ

住所 〒

性別 男・女

年齢 歳

電話

携帯電話

FAX

メールアドレス

ご参加、お待ちしております。横浜で上田を体感しましょう!

詳しくはこちらもご覧ください。

http://sns.orahonet.jp/

信州上田は横浜開港当初から横浜の生糸売込商を通じ、欧米諸国との貿易で栄え、後に蚕都と呼ばれました。ツアーでは上田との交易の足跡を港都横浜に訪ねます。

実施日 10/29(土)・10/30(日)集合 10/29(土)7:00AM 上田駅温泉口(雨天決行)

参加費 一般20,000円 小中高校生・大学生 15,000円

(交通費・宿泊費・入館料・食事代・懇親会費等を含む)

定員 40名

主催 蚕都上田プロジェクト

協力 北仲スクール、斎藤駕籠屋

<講座1日目>

13:30~17:30 講義「横浜と信州の交易」会場:北仲BRICK

(1)新しい地域学習のすすめ

講師:水島久光(東海大学教授)、前川道博(長野大学准教授)

(2)横浜開港と生糸貿易

講師:小泉勝夫(元シルク博物館部長)

(3)信州の古文書から解明される上田・横浜の貿易

講師:阿部勇(上田歴史研究会会長)

(4)横浜まちあるきの見どころと楽しみ方

(夜:交流会)

<講座2日目>

9:00~12:00 まちあるき1:馬車道ルート

※鉄道開通前の生糸ルートに沿った道筋をまちあるき

13:00~15:00 まちあるき2:汽車道ルート

※鉄道開通後の生糸ルートに沿った道筋をまちあるき

19:30 上田駅温泉口着

<参加申込・お問い合わせ>

蚕都上田プロジェクト(蚕都上田館)へ

TEL/FAX 0268-24-9711

メール archive.santo◆gmail.com ◆は@に変えてください

住所 〒386-0024 上田市大手2-8-2 蚕都上田館内

<参加申込書>

申込区分 いずれかに○

一般20,000円

小中高大生 15,000円

現地参加1日目5,000円(交流会費含)

2日目2,000円(昼食代含)

氏名

フリガナ

住所 〒

性別 男・女

年齢 歳

電話

携帯電話

FAX

メールアドレス

ご参加、お待ちしております。横浜で上田を体感しましょう!

詳しくはこちらもご覧ください。

http://sns.orahonet.jp/

2011年10月19日

デジタルアーカイブ・コーディネータ養成講座が行われました

2011年10月15、16日、地域の文化遺産、文書などのデジタル資料を地域づくりなどに活かす人材の養成講座、デジタルアーカイブコーディネータ養成講座が行われました。会場1日目は蚕都上田館。2日目は上田市マルチメディア情報センターです。

久世 均氏(岐阜女子大学文化創造学部教授)

斎藤陽子氏(岐阜女子大学文化創造学部准教授)

伊勢 博氏((株)アーキネット代表取締役、上級デジタルアーキビスト)、

Skypeで山形から、参加いただきました。

前川道博氏(長野大学企業情報学部准教授)、

寺島秀則氏(松尾カメラ代表取締役)

デジタルアーカイブの現状と課題、アーカイブ事業ケース解説、デジタルアーカイブ構築支援システムの解説、文化遺産データ+メタ情報の編集などの講義を受けました。

建築物と道具の写真の実習も行われました

講座の終了後、NPO法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構による「デジタルアーカイブ・コーディネータ」認定試験も実施されました。

2日間、充実した講座が行われました。ご協力いただいた方々、ありがとうございました。(山浦)

久世 均氏(岐阜女子大学文化創造学部教授)

斎藤陽子氏(岐阜女子大学文化創造学部准教授)

伊勢 博氏((株)アーキネット代表取締役、上級デジタルアーキビスト)、

Skypeで山形から、参加いただきました。

前川道博氏(長野大学企業情報学部准教授)、

寺島秀則氏(松尾カメラ代表取締役)

デジタルアーカイブの現状と課題、アーカイブ事業ケース解説、デジタルアーカイブ構築支援システムの解説、文化遺産データ+メタ情報の編集などの講義を受けました。

建築物と道具の写真の実習も行われました

講座の終了後、NPO法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構による「デジタルアーカイブ・コーディネータ」認定試験も実施されました。

2日間、充実した講座が行われました。ご協力いただいた方々、ありがとうございました。(山浦)

2011年10月13日

NISA市場開発委員会会議

今日の蚕都上田館では、市場開発委員会「新事業開発研究事業」第16回会議が開かれています。

NISA(一般社団法人 長野県情報サービス振興協会)とは、地域社会における情報化の進展に対応して、 情報サービス産業と他産業との連携強化、人材育成、調査研究等を通じ、県内情報サービス産業の健全な発展を図るとともに、産業の情報化を推進し、もって地域社会の活性化に資することを目的とする会です。

http://www.nisa.or.jp/index.html

今年度の取り組み案件の進捗報告・議論などが行われています。

会場は小石丸。

秋の夜に、熱い議論が行われています。(山浦)

NISA(一般社団法人 長野県情報サービス振興協会)とは、地域社会における情報化の進展に対応して、 情報サービス産業と他産業との連携強化、人材育成、調査研究等を通じ、県内情報サービス産業の健全な発展を図るとともに、産業の情報化を推進し、もって地域社会の活性化に資することを目的とする会です。

http://www.nisa.or.jp/index.html

今年度の取り組み案件の進捗報告・議論などが行われています。

会場は小石丸。

秋の夜に、熱い議論が行われています。(山浦)

2011年10月12日

上田CMコンテスト2011表彰式

昨日、上田市CMコンテストの表彰式がありました。これは、30秒で上田の魅力を紹介するCMを制作する、コンテストです。

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20100524113846842.html

おらほ放送局、「インターネット時代のビデオ制作講座・夏編」の受講者http://tv.orahonet.jp/docs/oraho-tv/A0021.php

、2チームも応募。今年は9作品が応募され、全作品を鑑賞しました。

どれも、工夫があり力作ぞろい。その中で選ばれた作品は、、、

最優秀賞「上田鬼ごっこ」長野県工科短大 映像制作同好会

優秀賞 「幸村による上田城紹介」 上田高校放送班

残念ながら2チームは選ばれませんでした。しかし、講座を受講して学び、みんなで協力し制作することにより、映像制作の楽しさを感じてくださり、次回も挑戦したいとのお言葉をいただきました。打ち合わせ、撮影、編集など、本当にお疲れ様でした。(山浦)

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20100524113846842.html

おらほ放送局、「インターネット時代のビデオ制作講座・夏編」の受講者http://tv.orahonet.jp/docs/oraho-tv/A0021.php

、2チームも応募。今年は9作品が応募され、全作品を鑑賞しました。

どれも、工夫があり力作ぞろい。その中で選ばれた作品は、、、

最優秀賞「上田鬼ごっこ」長野県工科短大 映像制作同好会

優秀賞 「幸村による上田城紹介」 上田高校放送班

残念ながら2チームは選ばれませんでした。しかし、講座を受講して学び、みんなで協力し制作することにより、映像制作の楽しさを感じてくださり、次回も挑戦したいとのお言葉をいただきました。打ち合わせ、撮影、編集など、本当にお疲れ様でした。(山浦)

2011年10月11日

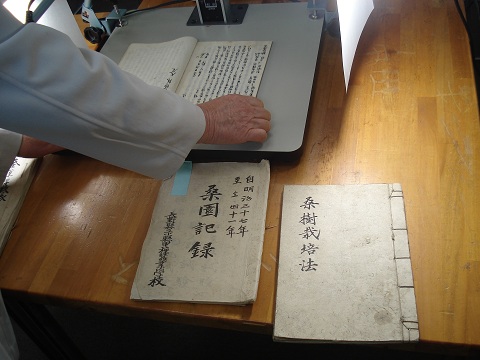

小県蚕業学校の資料アーカイブ化が進行中

このところ、めっきり秋らしくなり、やや肌寒さすら感じる今日この頃です。

本日は、蚕都上田アーカイブの方が蚕都上田館を訪れ、小県蚕業学校の資料のデジタル化作業をされています。

資料は上田東高校同窓会が所蔵されているものです。

前回、作業した際の方法をさらに改善して、作業もさらにグレードアップしてきました。

明治時代の生徒による講義の口述筆記資料はデジタル化を完了しました。

今回はさらにその他の資料です。

創立25周年記念と記されています。大正5年のものです。

作業方法が確立すると、作業効率が高まりました。

一眼レフカメラはバッテリーが次第になくなります。バッテリーを1台補充したことにより、作業を連続して行えるようになりました。

蚕都上田館でのデジタル化作業もいよいよ本格的に動き始めてきました。(ミッチー)

Posted by 蚕都上田プロジェクト at

14:58

│Comments(0)

2011年10月06日

デジタルアーカイブ・コーディネータ養成講座のお知らせ

地域の文化遺産をデジタル化し、地域づくり、学校教育、生涯学習、観光などに活用できるデジタルアーカイブのコーディネータを養成します。講座を修了された方は「蚕都上田アーカイブ」を編さんする市民キュレーター(学芸員)活動に参加できます。

<講座のねらい>

地域の文化遺産をデジタル化し、地域づくり、学校教育、生涯学習、観光などに活用できるデジタルアーカイブのコーディネータを養成します。

講座の最後、NPO法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構による「デジタルアーカイブ・コーディネータ」認定試験を実施します。

コーディネータの実践的活動を希望される場合は、講座修了後、「蚕都上田アーカイブ」を編さんする市民キュレーター(学芸員)活動に参加できます。

<講座概要>

講座日程 10/15(土)、10/16(日) 各日とも9:30~17:00

講師 前川道博(長野大学企業情報学部准教授)

久世 均(岐阜女子大学文化創造学部教授)

斎藤陽子(岐阜女子大学文化創造学部准教授)

伊勢 博((株)アーキネット代表取締役、上級デジタルアーキビスト)

寺島秀則(松尾カメラ代表取締役)

募集対象者 一般・大学生・高校生 定員30名 受講無料

会場 第1日:蚕都上田館(上田市観光会館隣)

第2日:上田市マルチメディア情報センター

主催:蚕都上田プロジェクト、長野大学地域連携センター、岐阜女子大学

協力:長野大学企業情報学部、上田市マルチメディア情報センター

後援:日本デジタル・アーキビスト資格認定機構、日本教育情報学会、長野県

持参するもの デジカメ、昼食、飲み物

受講料 無料

受験料 5,000円(受験希望者のみ)

<講座内容>

第1日

09:30~10:30 デジタルアーカイブ化による地域文化の伝承と学習支援 講師:前川道博

10:40~12:00 デジタルアーカイブの現状と課題 講師:久世均、伊勢博、前川道博

(休憩)

13:00~13:30 アーカイブ事業ケース解説「蚕都上田アーカイブ」 講師:前川道博

13:30~15:30 アーカイブ化実習1 建築物と道具の写真撮影 講師:寺島秀則

15:40~16:30 アーカイブ化実習2 古文書等のデジタル化

16:30~17:00 デジタルデータの回収・Q&A

第2日

09:30~10:00 上田市マルチメディア情報センターのデジタルアーカイブ事業 講師:同センター職員

10:00~10:50 地域映像の発掘とアーカイブ化の実際(アーカイブ映像の上映)

11:00~11:30 長野県のデジタルアーカイブ「信州デジくら」 講師:長野県担当職員

11:30~12:00 デジタルアーカイブ構築支援システムの解説 講師:前川道博

(休憩)

13:00~14:50 アーカイブ化実習3 文化遺産データ+メタ情報の編集 講師:前川道博

15:00~16:00 デジタルアーカイブ・コーディネータ認定試験のチェックポイント 講師:斎藤陽子

16:10~17:00 デジタルアーカイブ・コーディネータ認定試験

備考

講座の様子はビデオ収録しインターネットに公開します。

実習で撮影する画像等はインターネット公開サイト「蚕都上田アーカイブ」に収録します。

以上、ご同意の上、ご参加ください。

講座以後、実践的活動を希望される場合は、蚕都上田プロジェクトの「蚕都上田アーカイブ」を編さんする市民キュレーター活動に参加できます。

お申込み・お問い合わせ

申込み期限:10/13(木) ただし先着順で締め切ります。

お申込み・お問い合わせ先

長野大学地域連携センター

TEL: 0268-39-0007 / FAX: 0268-39-0006

E-mail:renkei◆nagano.ac.jp ◆は@に置き換えてください。

お申込みの際は以下についてお知らせください。

お名前、年齢、性別、所属、電話番号、住所、試験希望の有無

会場のご案内

蚕都上田館(第1日10/15会場)

「蚕都上田館」は市民と地域の交流発信サロンとして、2010年10月にオープンしました。インターネット放送局「おらほ放送局」のスタジオも兼ねています。

◆住所 長野県上田市大手二丁目8-2(上田市観光開館隣、上田二中の真向かい)

JR・しなの鉄道「上田駅」下車、徒歩12分またはタクシー5分です。

蚕都上田館の駐車場はありません。市内の有料駐車場(上田商工会議所駐車場など)をご利用ください。

上田市マルチメディア情報センター(第2日10/16会場)

◆住所 上田市下之郷 812番地1

TEL 0268-39-1000

JR・しなの鉄道「上田駅」から「上田電鉄別所線」にお乗り換え。「大学前駅」から徒歩約30分。

「上田駅」からタクシーで15分。

講座案内チラシ(PDF)

http://www.nagano.ac.jp/news_topics/2011-1015/upimg/201110050231281138869596.pdf

<講座のねらい>

地域の文化遺産をデジタル化し、地域づくり、学校教育、生涯学習、観光などに活用できるデジタルアーカイブのコーディネータを養成します。

講座の最後、NPO法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構による「デジタルアーカイブ・コーディネータ」認定試験を実施します。

コーディネータの実践的活動を希望される場合は、講座修了後、「蚕都上田アーカイブ」を編さんする市民キュレーター(学芸員)活動に参加できます。

<講座概要>

講座日程 10/15(土)、10/16(日) 各日とも9:30~17:00

講師 前川道博(長野大学企業情報学部准教授)

久世 均(岐阜女子大学文化創造学部教授)

斎藤陽子(岐阜女子大学文化創造学部准教授)

伊勢 博((株)アーキネット代表取締役、上級デジタルアーキビスト)

寺島秀則(松尾カメラ代表取締役)

募集対象者 一般・大学生・高校生 定員30名 受講無料

会場 第1日:蚕都上田館(上田市観光会館隣)

第2日:上田市マルチメディア情報センター

主催:蚕都上田プロジェクト、長野大学地域連携センター、岐阜女子大学

協力:長野大学企業情報学部、上田市マルチメディア情報センター

後援:日本デジタル・アーキビスト資格認定機構、日本教育情報学会、長野県

持参するもの デジカメ、昼食、飲み物

受講料 無料

受験料 5,000円(受験希望者のみ)

<講座内容>

第1日

09:30~10:30 デジタルアーカイブ化による地域文化の伝承と学習支援 講師:前川道博

10:40~12:00 デジタルアーカイブの現状と課題 講師:久世均、伊勢博、前川道博

(休憩)

13:00~13:30 アーカイブ事業ケース解説「蚕都上田アーカイブ」 講師:前川道博

13:30~15:30 アーカイブ化実習1 建築物と道具の写真撮影 講師:寺島秀則

15:40~16:30 アーカイブ化実習2 古文書等のデジタル化

16:30~17:00 デジタルデータの回収・Q&A

第2日

09:30~10:00 上田市マルチメディア情報センターのデジタルアーカイブ事業 講師:同センター職員

10:00~10:50 地域映像の発掘とアーカイブ化の実際(アーカイブ映像の上映)

11:00~11:30 長野県のデジタルアーカイブ「信州デジくら」 講師:長野県担当職員

11:30~12:00 デジタルアーカイブ構築支援システムの解説 講師:前川道博

(休憩)

13:00~14:50 アーカイブ化実習3 文化遺産データ+メタ情報の編集 講師:前川道博

15:00~16:00 デジタルアーカイブ・コーディネータ認定試験のチェックポイント 講師:斎藤陽子

16:10~17:00 デジタルアーカイブ・コーディネータ認定試験

備考

講座の様子はビデオ収録しインターネットに公開します。

実習で撮影する画像等はインターネット公開サイト「蚕都上田アーカイブ」に収録します。

以上、ご同意の上、ご参加ください。

講座以後、実践的活動を希望される場合は、蚕都上田プロジェクトの「蚕都上田アーカイブ」を編さんする市民キュレーター活動に参加できます。

お申込み・お問い合わせ

申込み期限:10/13(木) ただし先着順で締め切ります。

お申込み・お問い合わせ先

長野大学地域連携センター

TEL: 0268-39-0007 / FAX: 0268-39-0006

E-mail:renkei◆nagano.ac.jp ◆は@に置き換えてください。

お申込みの際は以下についてお知らせください。

お名前、年齢、性別、所属、電話番号、住所、試験希望の有無

会場のご案内

蚕都上田館(第1日10/15会場)

「蚕都上田館」は市民と地域の交流発信サロンとして、2010年10月にオープンしました。インターネット放送局「おらほ放送局」のスタジオも兼ねています。

◆住所 長野県上田市大手二丁目8-2(上田市観光開館隣、上田二中の真向かい)

JR・しなの鉄道「上田駅」下車、徒歩12分またはタクシー5分です。

蚕都上田館の駐車場はありません。市内の有料駐車場(上田商工会議所駐車場など)をご利用ください。

上田市マルチメディア情報センター(第2日10/16会場)

◆住所 上田市下之郷 812番地1

TEL 0268-39-1000

JR・しなの鉄道「上田駅」から「上田電鉄別所線」にお乗り換え。「大学前駅」から徒歩約30分。

「上田駅」からタクシーで15分。

講座案内チラシ(PDF)

http://www.nagano.ac.jp/news_topics/2011-1015/upimg/201110050231281138869596.pdf

Posted by 蚕都上田プロジェクト at

17:49

│Comments(0)

2011年10月04日

知識のタイムカプセル:三吉米熊先生講義録

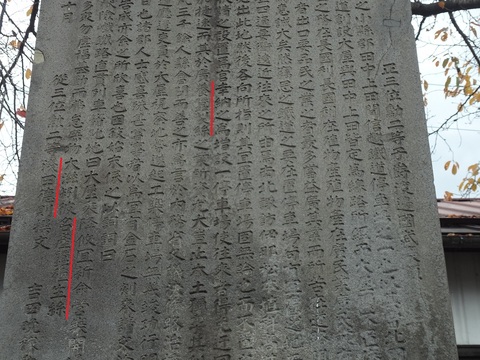

先日9/30(金)、蚕都上田アーカイブの方々が蚕都上田館を訪れ、小県蚕業学校創設当時の古い文書の一部をデジタルアーカイブ化しました。

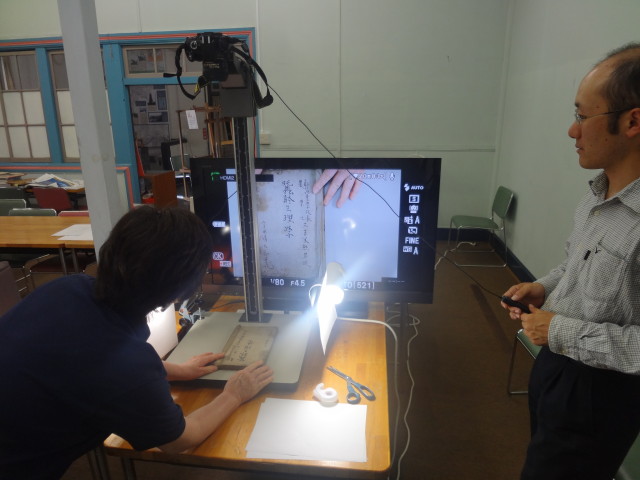

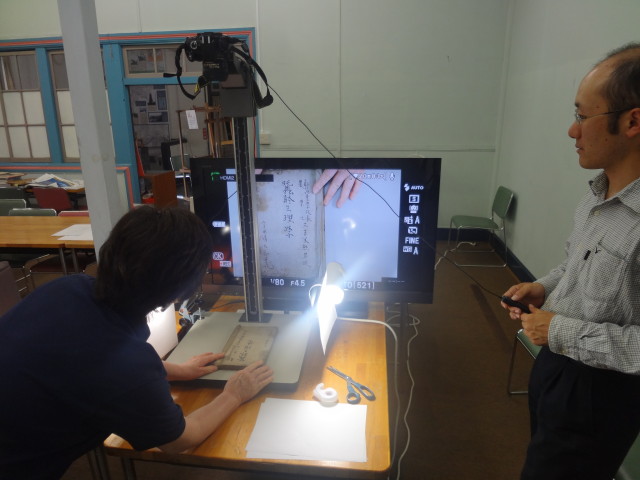

古い文書をデジタル化するために必須の道具がカメラです。一眼レフだとよい条件で文書を撮影できます。

古い文書は無二の貴重な資料です。極力現物を傷めないように注意しながら、綺麗にデジタル化する必要があります。そのため、ご覧のような撮影機材が必要となります。コピー機でも読み取ることはできますが、文書をコピー機に押しつけると文書が傷んでしまいます。文書にやさしい記録方法がカメラで撮影する方法です。

文書を綺麗に撮るためには少しコツがいります。それは照明です。ただし、照明が文書に直に当たると明るすぎたり、影ができすぎたりしてうまくいきません。そこで照明に紙を当てると光が和らぎ、光が全体に満遍なく分散してほどよい加減で文書を綺麗に撮ることができます。

120年近く経って、このような口述筆記が見つかったことは、さまざまな意味で意義深いものです。デジタル化の様子、その社会的意義などについては次の動画をご覧ください。

「おらほ放送局」の「蚕都上田放送局」にもこれと同じ話題を提供させていただきました。(ミッチー)

http://tv.orahonet.jp/docs/santo2009/A0101.php

古い文書をデジタル化するために必須の道具がカメラです。一眼レフだとよい条件で文書を撮影できます。

古い文書は無二の貴重な資料です。極力現物を傷めないように注意しながら、綺麗にデジタル化する必要があります。そのため、ご覧のような撮影機材が必要となります。コピー機でも読み取ることはできますが、文書をコピー機に押しつけると文書が傷んでしまいます。文書にやさしい記録方法がカメラで撮影する方法です。

文書を綺麗に撮るためには少しコツがいります。それは照明です。ただし、照明が文書に直に当たると明るすぎたり、影ができすぎたりしてうまくいきません。そこで照明に紙を当てると光が和らぎ、光が全体に満遍なく分散してほどよい加減で文書を綺麗に撮ることができます。

120年近く経って、このような口述筆記が見つかったことは、さまざまな意味で意義深いものです。デジタル化の様子、その社会的意義などについては次の動画をご覧ください。

「おらほ放送局」の「蚕都上田放送局」にもこれと同じ話題を提供させていただきました。(ミッチー)

http://tv.orahonet.jp/docs/santo2009/A0101.php

2011年10月02日

古老に聞く、上田市旧塩尻村の子どもたちの暮らし

昨日、上田市西部公民館主催、古老に聞く、塩尻村の子どもたちの暮らしの講座を取材・撮影してきました。

今から80年前、戦前から戦中、戦後まもなくの上田市の旧塩尻村の様子を、古老の方々にお話いしてただきました。

蚕種業が盛んだった塩尻村で、子どもたちの仕事、学校生活や遊び、山仕事や農作業、衣食住、戦争のことなど、貴重なお話をお聞きしました。

新聞やニュース番組でも、孫が祖父母に昔のことを聞く特集がありました。このような昔のことを知る方も、少なくなっています。後世に伝えていくことは、私たちの使命ではないでしょうか。

次回は、11月12日(土曜日)、午前10時~12時。

場所、塩尻地区公民館大ホール

参加費、100円

誰でも参加できますが、開催日三日前までに、西部公民館へ申し込みが必要です。 (山浦)

今から80年前、戦前から戦中、戦後まもなくの上田市の旧塩尻村の様子を、古老の方々にお話いしてただきました。

蚕種業が盛んだった塩尻村で、子どもたちの仕事、学校生活や遊び、山仕事や農作業、衣食住、戦争のことなど、貴重なお話をお聞きしました。

新聞やニュース番組でも、孫が祖父母に昔のことを聞く特集がありました。このような昔のことを知る方も、少なくなっています。後世に伝えていくことは、私たちの使命ではないでしょうか。

次回は、11月12日(土曜日)、午前10時~12時。

場所、塩尻地区公民館大ホール

参加費、100円

誰でも参加できますが、開催日三日前までに、西部公民館へ申し込みが必要です。 (山浦)