2014年10月27日

第8回 甦る布展のお知らせ11/1~11/9

残したい 伝えたい 布の温もり

2014/11/1(土)~11/9(日)の期間、毎年恒例の「甦る布展」を開催いたします。

着物の古布には独特の温もりがあります。そうした古布を使ったさまざまな展示を行います。

上田城の紅葉とともに、「甦る布展」をどうぞお楽しみください。

上田城けやき並木紅葉まつり関連イベント

「第8回 甦る布展」

11/1(土)~11/9(日) 10:00~16:00 最終日は15:00まで

会場:蚕都上田館(上田市観光会館となり)

主催:蚕都上田プロジェクト、上田さくら会・まゆの会

2014/11/1(土)~11/9(日)の期間、毎年恒例の「甦る布展」を開催いたします。

着物の古布には独特の温もりがあります。そうした古布を使ったさまざまな展示を行います。

上田城の紅葉とともに、「甦る布展」をどうぞお楽しみください。

上田城けやき並木紅葉まつり関連イベント

「第8回 甦る布展」

11/1(土)~11/9(日) 10:00~16:00 最終日は15:00まで

会場:蚕都上田館(上田市観光会館となり)

主催:蚕都上田プロジェクト、上田さくら会・まゆの会

2014年10月12日

秋の行楽シーズン、蚕都上田館開館しています

季節も10月になり、最高の行楽シーズンとなりました。本日10/12は土曜日も含めると3連休の中日です。長野県外からも多くの観光客の方々が上田城跡公園を訪れていました。蚕都上田館は、上田市観光会館のすぐ隣にあります。今から百年ほど前に建てられた洋風建築です。

上田城跡公園からの帰り道、蚕都上田館に立ち寄られる方が多いようです。

目印は何と言っても洋風の古い建物です。屋根はピンク色で特色があります。マンサード屋根と呼ばれています。

蚕都上田館の角には、文化財の説明の銘板「旧上田市立図書館」があります。足元近くにあります。よくお探しになってみてください。

蚕都上田館の前には小さな掲示板があります。10/19(日)には、笠原工業(旧常田館製糸場施設)で「キモノマルシェ in 上田 2014」が開催されます。そのポスターを掲示しています。

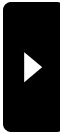

蚕都上田館が歴史的な建造物であることをまだよくご存じでない方も多いので、館の入口に建物を解説したボードを掲げておくようにしました。

皆様もどうぞ蚕都上田館にお越しください。毎週土日の10:00~16:00に開館しています。館内には簡易の展示の他、お持ち帰りいただける冊子「蚕都上田歴史・文化財マップ」「蚕都上田ものがたり&年表」を用意しております。皆様のお越しをお待ちしています。

上田城跡公園からの帰り道、蚕都上田館に立ち寄られる方が多いようです。

目印は何と言っても洋風の古い建物です。屋根はピンク色で特色があります。マンサード屋根と呼ばれています。

蚕都上田館の角には、文化財の説明の銘板「旧上田市立図書館」があります。足元近くにあります。よくお探しになってみてください。

蚕都上田館の前には小さな掲示板があります。10/19(日)には、笠原工業(旧常田館製糸場施設)で「キモノマルシェ in 上田 2014」が開催されます。そのポスターを掲示しています。

蚕都上田館が歴史的な建造物であることをまだよくご存じでない方も多いので、館の入口に建物を解説したボードを掲げておくようにしました。

皆様もどうぞ蚕都上田館にお越しください。毎週土日の10:00~16:00に開館しています。館内には簡易の展示の他、お持ち帰りいただける冊子「蚕都上田歴史・文化財マップ」「蚕都上田ものがたり&年表」を用意しております。皆様のお越しをお待ちしています。

2014年09月14日

蚕都上田館 9~11月土日開館しています

早いもので暑かった8月も過ぎ、9月に入りました。今年の9月はめっきり秋めいてきました。

蚕都上田館は天然の冷暖房しかないため、猛暑の8月は休館させていただきました。

9月から開館運営を再開しています。年内は11月末まで開館します。

開館は毎週土日10:00~16:00です。都合により休館になる場合があります。そのためネットで最新の開館情報をお伝えしています。

<蚕都上田館開館情報:月間予定>

http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194&res=1325433339

本日9/14は連休の第2日、大勢の方が上田城跡公園を訪れ、蚕都上田館にも立ち寄られる方がいらっしゃいます。

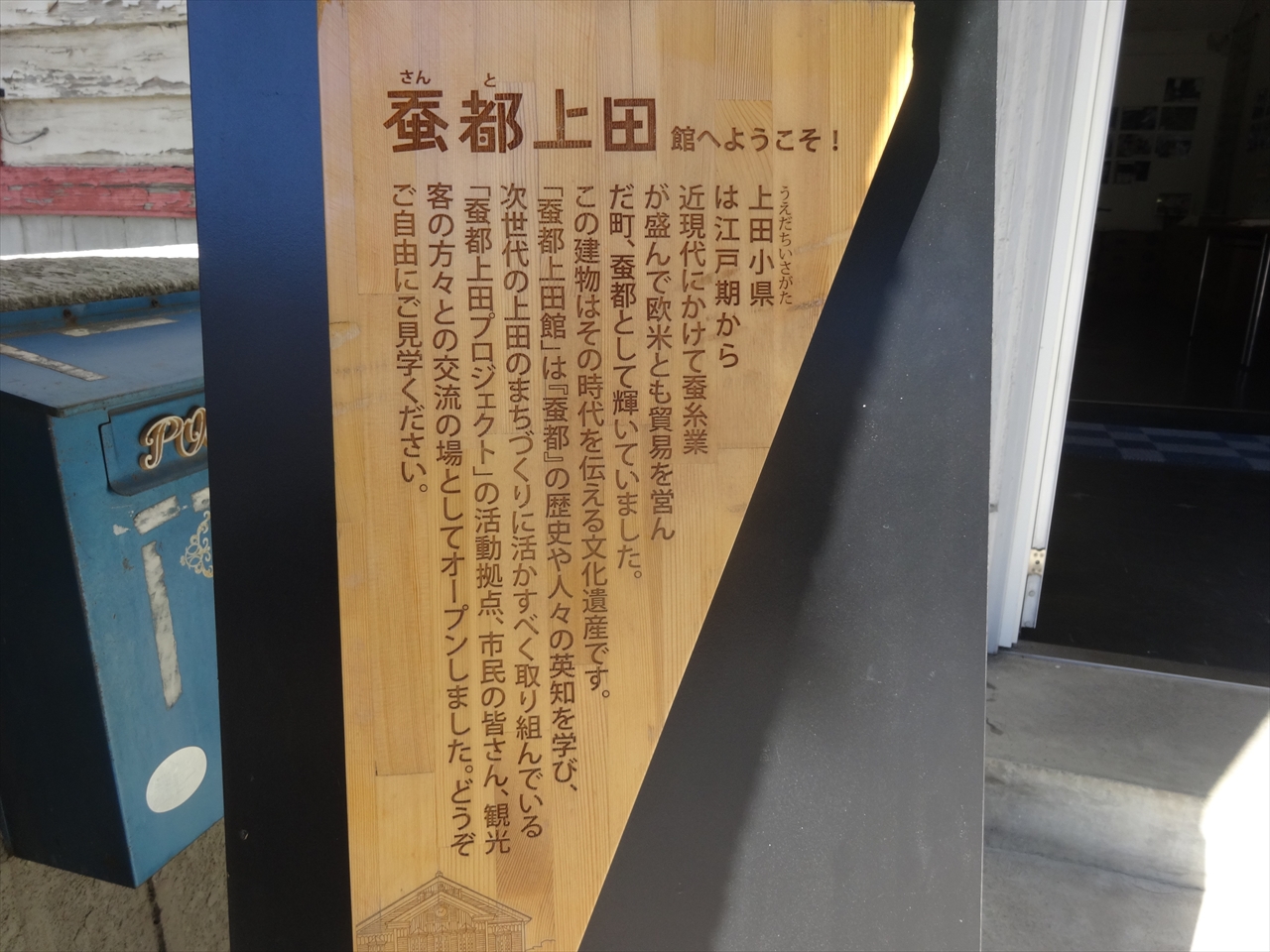

館外の貼り紙も差し替えました。

ささやかな展示ではありますが、「蚕都上田」を知る上でのお役に立てれば幸いです。

皆様のお越しをお待ちしています。

2014年07月27日

蚕都上田館 8月は休館します

春が過ぎて夏になり、上田城跡公園のしだれ桑の緑も濃くなりました。

4月から7月の毎週土曜日・日曜日、蚕都上田館を開館運営してきました。来週からは8月になります。蚕都上田館は天然の冷暖房です。夏暑く、冬寒くなります。そのため、8月は休館いたします。次回の開館は9月6日(土)の予定です。

さて、本日7月27日(日)は春・夏期開館の最終日となります。梅雨が明けて以来、毎日暑い日々が続いています。上田の本日の最高気温は32.7℃。それでも午前中、お湿りがあったために気温が下がり、本日はそれでも比較的過ごしやすい一日となりました。

昼過ぎからは日差しが戻り、蚕都上田館にも真夏の日差しが差し込んでいます。

約1ヶ月、閉館しますので、本日は掲示板と玄関のドア窓に「8月は休館します」の貼り紙を出しました。

9月、秋になったら再び開館いたします。これから暑い日々が続きますが、皆様もどうぞお体をご自愛くださいませ。

2014年07月06日

桑の葉が色濃く豊かになってきました

7月になりました。梅雨が明けると本格的な暑さが到来します。この季節、かつてはどの農家でも養蚕で忙しく猫の手も借りたいほどだったに違いありません。上田の市街をよく見まわすと、蚕都上田らしい面影は今なお散見することができます。桑の木もその一つです。

今日の蚕都上田館周辺の様子もおだやかです。そして周囲を見回して見えてくるのは桑の木です。

7月ともなると桑の木の枝は伸び放題です。

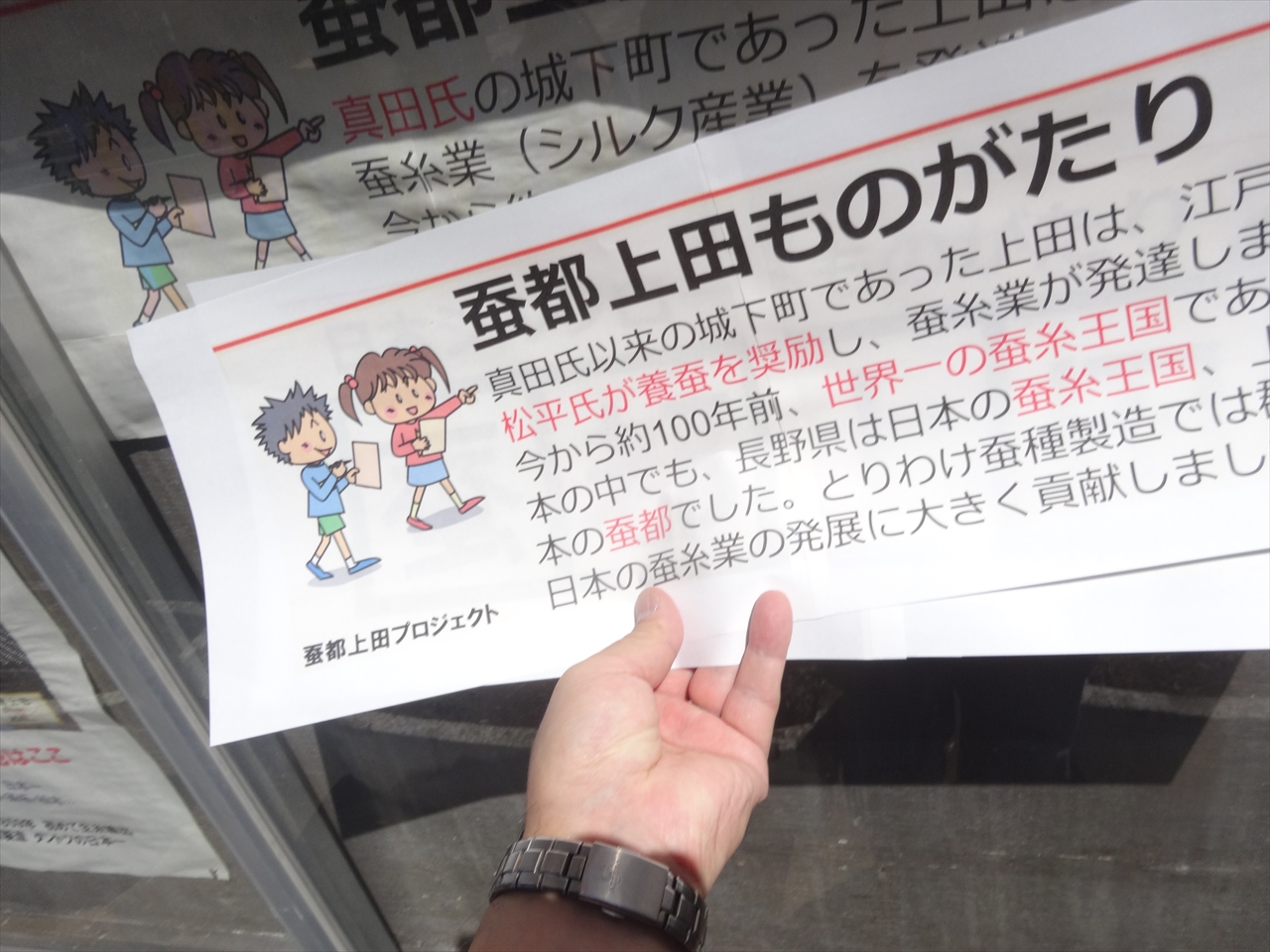

蚕都上田館から上田市役所、そして中央二丁目交差点に至る道路には街路樹として「しだれ桑」が植えられています。これこそまさに蚕都にふさわしい街路樹です。

その中で、一際注目すべき桑の木があるのでご紹介します。それが上田市役所の庁舎の前に生えているしだれ桑です。街路樹の桑の木と全く違和感なく連続して植えられているようにみえますが、実はこれは特別に古く、歴史のある桑の木です。

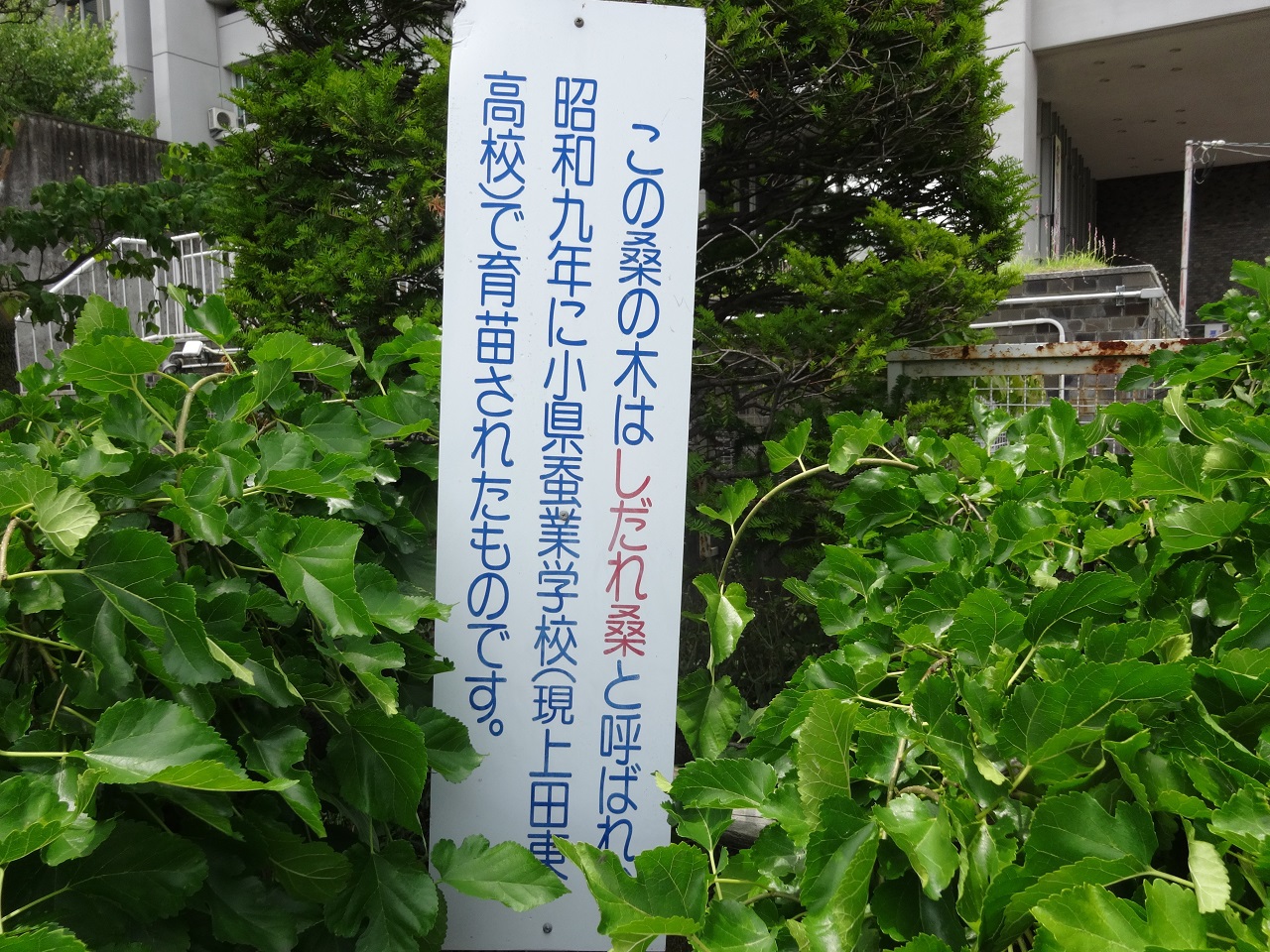

次のような説明が書かれていました。

「この桑の木はしだれ桑と呼ばれ、昭和9年に小県蚕業学校(現上田東高校)で育苗されたものです。」

蚕都上田の全盛時代に育った桑の木です。「桑の木は見た」という見方もできます。激動の昭和の時代を生きて、戦争の苦難の時代を経て、戦後のシルクの復興と衰退というその後のすべての歴史の経過をこの桑の木が見てきました。

葉も青々と茂り、私たちもそこから生命力をいただいているかのようです。

今日の蚕都上田館周辺の様子もおだやかです。そして周囲を見回して見えてくるのは桑の木です。

7月ともなると桑の木の枝は伸び放題です。

蚕都上田館から上田市役所、そして中央二丁目交差点に至る道路には街路樹として「しだれ桑」が植えられています。これこそまさに蚕都にふさわしい街路樹です。

その中で、一際注目すべき桑の木があるのでご紹介します。それが上田市役所の庁舎の前に生えているしだれ桑です。街路樹の桑の木と全く違和感なく連続して植えられているようにみえますが、実はこれは特別に古く、歴史のある桑の木です。

次のような説明が書かれていました。

「この桑の木はしだれ桑と呼ばれ、昭和9年に小県蚕業学校(現上田東高校)で育苗されたものです。」

蚕都上田の全盛時代に育った桑の木です。「桑の木は見た」という見方もできます。激動の昭和の時代を生きて、戦争の苦難の時代を経て、戦後のシルクの復興と衰退というその後のすべての歴史の経過をこの桑の木が見てきました。

葉も青々と茂り、私たちもそこから生命力をいただいているかのようです。

2014年06月19日

『真田丸』の主役、堺雅人さん 正式発表

蚕都上田館は上田城跡公園の真ん前、上田市観光会館のすぐ隣にあります。

上田城跡にお越しの際は蚕都上田館にもどうぞお立ち寄りください。土日は概ねオープンしています。

真田幸村を主人公とする2016年のNHK大河ドラマ『真田丸』の主役に堺雅人さん。ついに正式発表されました。

《『真田丸』の真田幸村役、堺雅人さんに決定》 ついに正式に発表されました! http://t.co/zgZPieZulk

— 前川道博 (@mitchi_ueda) 2014, 6月 182014年06月13日

上田紬を着たさるぼぼ 蚕都上田館で展示

さるぼぼは、岐阜県飛騨地方の人形ということですが、全国にどのように遍在していたのかはよくわかりません。Wikipediaには「災いが去る(猿)、家内円(猿)満になるなど、縁起の良い物とされ、お守りとしても使われている」と説明されています。

雛のつるし飾りは今は全国的に広がり、つるし飾りを作る趣味のサークルも増えてきました。蚕都上田館は毎週土日に開館しています。ボランタリーな運営のため、お休みすることはあります。事前に確実に開館をご確認したい場合は、おらほねっとのトップページの「お知らせ」から「蚕都上田館・開館情報」をご覧ください。開館の月間予定をご確認いただけます。

→http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194&res=1325433339

さて、これらのさるぼぼは飛騨地方のものではなく、上田の皆さんが制作したつるし飾りです。注目していただきたいのは、上田紬(上田縞)の着物を着ていることです。

これらのさるぼぼは開館の時には、入口の一番近くに展示してあります。一つ一つは小さいものですが、それらがたくさん吊るされると風情のある温かみのある景観となります。また同じようなパターンのさるぼぼの繰り返しには思わず微笑んでしまうような可笑しみがあります。お時間のある時に皆様も蚕都上田館へお越しください。

雛のつるし飾りは今は全国的に広がり、つるし飾りを作る趣味のサークルも増えてきました。蚕都上田館は毎週土日に開館しています。ボランタリーな運営のため、お休みすることはあります。事前に確実に開館をご確認したい場合は、おらほねっとのトップページの「お知らせ」から「蚕都上田館・開館情報」をご覧ください。開館の月間予定をご確認いただけます。

→http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194&res=1325433339

さて、これらのさるぼぼは飛騨地方のものではなく、上田の皆さんが制作したつるし飾りです。注目していただきたいのは、上田紬(上田縞)の着物を着ていることです。

これらのさるぼぼは開館の時には、入口の一番近くに展示してあります。一つ一つは小さいものですが、それらがたくさん吊るされると風情のある温かみのある景観となります。また同じようなパターンのさるぼぼの繰り返しには思わず微笑んでしまうような可笑しみがあります。お時間のある時に皆様も蚕都上田館へお越しください。

2014年06月01日

蚕都上田館は毎週土日に開館します

蚕都上田館(上田市指定文化財「旧上田市立図書館」)は4月以降、毎週土曜日・日曜日に開館しています。

開館曜日 土曜日、日曜日

開館時間 10:00~16:00

ボランタリーな運営のため、お休みすることがあります。

最新の開館情報は「おらほねっと:蚕都上田館開館情報」でお知らせしています。

URL: http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194

蚕都上田館は、上田市役所や上田市観光会館がある通りに面しています。この通りには蚕都上田のシンボルでもある桑の木が街路樹として植えられています。季節も6月となり、桑も葉が豊かについてきました。

館内には、つるし飾り、蚕都上田マップ、機織り機、種紙(産卵紙)、上田紬の着物などを展示しています。また、冊子「蚕都上田マップ」「蚕都上田ものがたり(蚕都上田年表)」を用意してあります。ご自由にお持ち帰りいただけます。

上田城跡公園のお帰りなどの際、ぜひお立ち寄りください。

開館曜日 土曜日、日曜日

開館時間 10:00~16:00

ボランタリーな運営のため、お休みすることがあります。

最新の開館情報は「おらほねっと:蚕都上田館開館情報」でお知らせしています。

URL: http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194

蚕都上田館は、上田市役所や上田市観光会館がある通りに面しています。この通りには蚕都上田のシンボルでもある桑の木が街路樹として植えられています。季節も6月となり、桑も葉が豊かについてきました。

館内には、つるし飾り、蚕都上田マップ、機織り機、種紙(産卵紙)、上田紬の着物などを展示しています。また、冊子「蚕都上田マップ」「蚕都上田ものがたり(蚕都上田年表)」を用意してあります。ご自由にお持ち帰りいただけます。

上田城跡公園のお帰りなどの際、ぜひお立ち寄りください。

2014年04月18日

「季節のつるし飾りと人形展2014」連日大盛況です

「季節のつるし飾りと人形展」が蚕都上田館で4/12(土)から始まりました。蚕都上田館はそれほど大きな建物ではありません。同時に20人が室内にいるとやや狭く感じます。会場には、連日ひっきりなしに大勢の方が来場されています。初日の4/12、上田城跡公園の桜は5分咲きというところでしたが、気候にも恵まれ、大勢の方が上田城跡公園に桜を見に繰り出しています。

おやおや、たまたま幼児のご一行様と入場のタイミングが重なりました。

つるし飾り、どちらかというと作る人も見る人も年配の女性の方が多いようですが、本来的につるし飾りは女の子が健やかに成長することを願って作り飾るものであることを考えると、小さな女の子のためのものです。その意味では、もっと小さな子どもたちやそのお母さんにも見てもらいたいものです。

会場にはつるし飾りばかりでなく、さまざまな力作が展示されています。

2月、ソチオリンピックが開催されたばかりですが、このタペストリーには何と浅田真央選手が描かれています。感動が蘇りますね!

この建物はドイツ風の洋風建築です。ですが、全く違和感がないぐらいにつるし飾りが似合います。洋風と和風のコラボ、和洋折衷の折りなす美とも言えそうです。

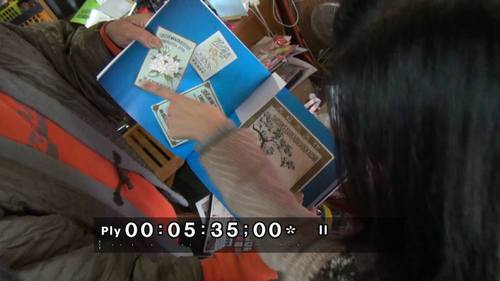

当日は長野大学映像サークル「マクティ」の学生さんが取材に来てくれました。

その様子は早速ネットにも公開されました。

蚕都上田館は上田城跡公園のすぐ近くです。上田城の桜はご覧のとおり満開に近づいてきました。

皆様もどうぞ満開の桜とともに蚕都上田館の「季節のつるし飾りと人形展」をお楽しみください。4/20(日)まで開催しています。

おやおや、たまたま幼児のご一行様と入場のタイミングが重なりました。

つるし飾り、どちらかというと作る人も見る人も年配の女性の方が多いようですが、本来的につるし飾りは女の子が健やかに成長することを願って作り飾るものであることを考えると、小さな女の子のためのものです。その意味では、もっと小さな子どもたちやそのお母さんにも見てもらいたいものです。

会場にはつるし飾りばかりでなく、さまざまな力作が展示されています。

2月、ソチオリンピックが開催されたばかりですが、このタペストリーには何と浅田真央選手が描かれています。感動が蘇りますね!

この建物はドイツ風の洋風建築です。ですが、全く違和感がないぐらいにつるし飾りが似合います。洋風と和風のコラボ、和洋折衷の折りなす美とも言えそうです。

当日は長野大学映像サークル「マクティ」の学生さんが取材に来てくれました。

その様子は早速ネットにも公開されました。

蚕都上田館は上田城跡公園のすぐ近くです。上田城の桜はご覧のとおり満開に近づいてきました。

皆様もどうぞ満開の桜とともに蚕都上田館の「季節のつるし飾りと人形展」をお楽しみください。4/20(日)まで開催しています。

2014年04月11日

蚕都上田のストラップ商品

信州上田と言えば、「真田三代の郷」、戦国武将のあの真田氏が有名です。現在はさらにゲームによる戦国武将ブームで真田氏の人気に火がついています。真田三代とは、真田幸隆、昌幸、幸村(信繁)のことです。真田幸村の高い人気は江戸時代以来衰えることなく、むしろ昨今のブームで相変わらず高い人気を維持しています。最近は『戦国無双4』の人気で、幸村の兄・真田信之の人気が高まってきているらしい。

そういった真田氏のグッズを企画制作販売している真田グッズ店「銭澤時計店」さんから、蚕都上田に関わるささやかな商品が発売されたので、この場を借りて少しご紹介します。折りしも上田城跡公園の「上田城千本桜まつり」の会場に銭澤時計店さんが出店されているので、店頭で了解をいただき撮影をさせていただきました。

蚕都上田は蚕種製造、養蚕、製糸、繭糸取引で栄えた蚕糸業の中心都市でした。製糸業も盛んでした。その代表的な製糸会社が1900年に創業した常田館製糸場(現笠原工業)です。20世紀初頭、日本の生糸はその多くが米国に輸出されていました。欧州にも輸出されていました。そのため、輸出用生糸に貼られるラベルは英語のものが殆どです。その当時の日本の生糸商標がデザイン的にも美しいということから、最近、海外でひそかな人気を集めているのをご存知でしょうか?

以前、銭澤時計店さんを訪問させていただいた際、銭澤さんから米国で出版されている日本生糸商標の図録集を見せていただきました。タイトルは"Vintage Japanese Silk Trade Labels"です。まさにヴィンテージものです。上田観光大使をされている早川知佐さんが、その生糸商標を見て「これって滅茶苦茶カッコよくありません?」と一言。そうなんです。特に常田館製糸場の商標は特に美しい。

●プラ根付ストラップ 常田館製糸場の生糸商標

そしてついにその商標(ラベル)がストラップの絵柄となりました。ストラップは小さいので、その小さな円環の中に象嵌された矩形の商標がまたかわいらしい。ついつい買ってみたくなります。

●プラ根付ストラップ 黄金まゆ

これもかわいいストラップです。そしてこのキャラクター、もしかすると世界初デビューではないでしょうか。

その名は「黄金まゆ(こがねまゆ)」です。かわいいばかりでなく、そのアイテムの一つ一つに意味があり、蚕都上田がつまっています。

頭に被っているのは何だと思いますか。帽子? もちろん、帽子は帽子でもただの帽子ではありません。上田藩主・松平家のシンボルである「フクロウ頭巾」です。なぜフクロウなのでしょうか。ミミズクの耳に見立てた松平家伝来の甲冑と兜にその装飾が施されています。それがこのかわいい帽子の意味です。蚕都上田のそもそもの誘引は、上田藩主松平氏が領内で養蚕を奨励したことにあります。その後、上田藩領内では養蚕が発達し、とりわけ蚕種製造が発達し、幕末の開国当時、老中をつとめた松平忠固は、外国への生糸輸出を推進していち早く上田から外国に生糸を輸出して、わが国における生糸貿易の先駆けをなしました。上田城=真田氏だけではありません。上田の現在に至る歴史や多くの文化は松平氏の時代を起源とすることが多いのです。

白い帽子の縁取りは繭、緑色の襟は桑の葉、黄金色の髪は、繭の化身とされる「黄金姫」の黄色なのです。黄金姫は伝説として伝わっています。そもそも繭が外来のものであることをたとえているからかもしれません。黄金まゆちゃんはとてもコンパクトでチャーミングに蚕都上田がキャラクターに織り込まれています。

もっとこういった商品が品揃えされていくと、蚕都上田がもっと広がって楽しいものになっていくのではないかと期待しています。

2014年04月09日

「季節のつるし飾りと人形展」4/12~4/20開催します

上田城千本桜まつりの関連イベント「季節のつるし飾りと人形展」が蚕都上田館で4/12(土)~4/20(日)の9日間にわたり開催されます。

展示会を数日後に控えた4/8(火)は飾りつけなどの準備途中です。

SBC信越放送のラジオ番組「うえだぶらり散歩」で、蚕都上田館にインタビュー取材に来ていただきました。

会場の蚕都上田館は1915年に建てられた洋風建築です。今年2014年が築99年、来年がちょうど築100年になります。上田が蚕種製造や製糸などで栄えた時代、まさに蚕都上田の勢い、財力を背景に建てられた蚕都上田の歴史遺産といってよい建物が、「季節のつるし飾りと人形展」の会場になります。

つるし飾りは上田さくら会の皆さんがほぼ1年をかけて製作したものです。思い思いのアイデアや素材となる着物の色合いやデザインなどから伝統的な絵柄や思いがけないような絵柄が生み出されるのもつるし飾りの魅力です。それぞれ何の絵柄かおわかりになりますか?

これはフクロウでしょうか、ミミズクでしょうか。シンプルな絵柄の組み合わせで2羽が並んでいるのも微笑ましい。

伝統的な鶴の絵柄です。薄緑色と薄朱色の布地を鶴にしようというインスピレーションが湧いてきたのでしょうか。

この鯉も極めてユニークです。青い布地でも目が付くと鯉に見えてしまいます。これぐらいの大胆さでつるし飾りが作れたら楽しくてしようがないのではないでしょうか。

櫛ですね。等間隔の黒線が櫛の歯になるわけです。つるし飾りを櫛に見立てて形にしてしまうのがいかにも面白い。

おやおや、これは何とクリスマスツリーです。和洋折衷でしょうか。クリスマスツリーでありながら素材は着物の布地。なんともCoolです。

さらには洋風建築の階段が何と雛壇と化しています。一つ一つの人形も仔細にみるとよくできていることに感心します。

これらはほんのいくつかを紹介したに過ぎません。皆様もどうぞ会場の蚕都上田館に足をお運びくださいませ。お待ちしております。

SBC「うえだぶらり散歩」4/12(土)17:15~17:35で「つるし飾り」が紹介されます。上田は周波数1062kHzです。インターネットのradiko.jp でもSBCラジオを聴くことができます。「季節のつるし飾りと人形展」の話題はその放送時間の中で放送されます。もしお忘れなければぜひお聴きください。

<参考情報>

●上田城千本桜まつり

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/kanko/sakura/

●蚕都上田館だより

http://santo.naganoblog.jp/

●SBC「うえだぶらり散歩」

http://sbc21.co.jp/radio/ueda/

展示会を数日後に控えた4/8(火)は飾りつけなどの準備途中です。

SBC信越放送のラジオ番組「うえだぶらり散歩」で、蚕都上田館にインタビュー取材に来ていただきました。

会場の蚕都上田館は1915年に建てられた洋風建築です。今年2014年が築99年、来年がちょうど築100年になります。上田が蚕種製造や製糸などで栄えた時代、まさに蚕都上田の勢い、財力を背景に建てられた蚕都上田の歴史遺産といってよい建物が、「季節のつるし飾りと人形展」の会場になります。

つるし飾りは上田さくら会の皆さんがほぼ1年をかけて製作したものです。思い思いのアイデアや素材となる着物の色合いやデザインなどから伝統的な絵柄や思いがけないような絵柄が生み出されるのもつるし飾りの魅力です。それぞれ何の絵柄かおわかりになりますか?

これはフクロウでしょうか、ミミズクでしょうか。シンプルな絵柄の組み合わせで2羽が並んでいるのも微笑ましい。

伝統的な鶴の絵柄です。薄緑色と薄朱色の布地を鶴にしようというインスピレーションが湧いてきたのでしょうか。

この鯉も極めてユニークです。青い布地でも目が付くと鯉に見えてしまいます。これぐらいの大胆さでつるし飾りが作れたら楽しくてしようがないのではないでしょうか。

櫛ですね。等間隔の黒線が櫛の歯になるわけです。つるし飾りを櫛に見立てて形にしてしまうのがいかにも面白い。

おやおや、これは何とクリスマスツリーです。和洋折衷でしょうか。クリスマスツリーでありながら素材は着物の布地。なんともCoolです。

さらには洋風建築の階段が何と雛壇と化しています。一つ一つの人形も仔細にみるとよくできていることに感心します。

これらはほんのいくつかを紹介したに過ぎません。皆様もどうぞ会場の蚕都上田館に足をお運びくださいませ。お待ちしております。

SBC「うえだぶらり散歩」4/12(土)17:15~17:35で「つるし飾り」が紹介されます。上田は周波数1062kHzです。インターネットのradiko.jp でもSBCラジオを聴くことができます。「季節のつるし飾りと人形展」の話題はその放送時間の中で放送されます。もしお忘れなければぜひお聴きください。

<参考情報>

●上田城千本桜まつり

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/kanko/sakura/

●蚕都上田館だより

http://santo.naganoblog.jp/

●SBC「うえだぶらり散歩」

http://sbc21.co.jp/radio/ueda/

2014年04月08日

蚕都上田館 2014年オープン再開!

蚕都上田館は冬季シーズン(12~3月)は閉館させていただいていました。2014年、春シーズンを迎え、4月5日(土)、オープン再開いたしました。オープン初日の4/5は気候はまだ肌寒く、前日4/4からすぐ近くの上田城跡公園で始まった「上田城千本桜まつり」も桜はまだ蕾。開花はまだ数日先の様子です。

長らく締め切っていた表玄関のドアを開放し、春の肌寒くもすがすがしい春の空気が久しぶりに蚕都上田館の館内をフレッシュにさせてくれました。

道に面した掲示板も久しぶりに貼り替えました。「蚕都上田」の文字が、上田城跡公園に向かって行かれる、あるいは上田城からお帰りの観光客の皆様に少しでも目に触れていただければ、「上田は真田氏だけではないな」とお気づきいただけることでしょう。

蚕都上田館は4月から11月にかけての毎週土曜日10:00~16:00に開館予定です。ただし、お休みすることもありますので、確実にご来館されたい場合は、「おらほねっと/蚕都上田館開館情報」にてご確認いただきますようご案内いたします。

●おらほねっと/蚕都上田館開館情報・月間予定

http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194&res=1325433339

長らく締め切っていた表玄関のドアを開放し、春の肌寒くもすがすがしい春の空気が久しぶりに蚕都上田館の館内をフレッシュにさせてくれました。

道に面した掲示板も久しぶりに貼り替えました。「蚕都上田」の文字が、上田城跡公園に向かって行かれる、あるいは上田城からお帰りの観光客の皆様に少しでも目に触れていただければ、「上田は真田氏だけではないな」とお気づきいただけることでしょう。

蚕都上田館は4月から11月にかけての毎週土曜日10:00~16:00に開館予定です。ただし、お休みすることもありますので、確実にご来館されたい場合は、「おらほねっと/蚕都上田館開館情報」にてご確認いただきますようご案内いたします。

●おらほねっと/蚕都上田館開館情報・月間予定

http://sns.orahonet.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=14126&bbs_id=194&res=1325433339

2013年11月24日

蚕都上田館の開館、まもなく終了します

上田市指定文化財「旧上田市立図書館」をご存知でしょうか?

1915年(大正4年)に建てられた洋風建築です。蚕都上田として栄えたその時代からほぼ百年が経ちました。当初、この建物は上田男子小学校(現在の清明小学校の前身)の明治紀念館として建てられました(使用目的は図書館)。長い時を経て、「上田市立図書館」として使われた時代が1970年まで続き、「石井鶴三美術館」として使われていた時期もあります。現在は「蚕都上田館」として開館しています。「蚕都上田」の歴史文化を知ってもらうための「きっかけづくり」のスペースとしてささやかですが、毎週土日に開館しています。

館内には「蚕都上田歴史・文化財マップ」の他、つるし飾り、機織り機などを展示しています。

蚕都上田は蚕糸業の中でもとりわけ「蚕種(さんしゅ)製造」で抜きん出た生産量を誇った全国一の中心地です。そのことは地元の人々も意外に知らないようです。観光客の方々も蚕都上田館を訪れます。来館される方々が意外に関心を持たれるのが「蚕種紙」です。繭の中の蛹が蛾になり交尾して産卵した蚕種がこの紙の上に産み付けられています。全国で行われていた養蚕に不可欠のもの。それが蚕種でした。蚕は卵から孵化して成長し、やがて生糸の原料となる繭を作ります。その一番の大元が蚕種、言い換えるとこの紙です。

季節はまもなく冬になります。蚕都上田館も開館してはいますが、日を追うごとに寒さが増してきました。11月末で10~11月の秋シーズンの開館期間は終了し、12~3月は冬期の休館期間といたします。

蚕都上田館の街路樹のイチョウもすっかり黄葉しています。その上には真っ青な大空。洋風建築の景観との調和が実に美しい今日この頃です。

1915年(大正4年)に建てられた洋風建築です。蚕都上田として栄えたその時代からほぼ百年が経ちました。当初、この建物は上田男子小学校(現在の清明小学校の前身)の明治紀念館として建てられました(使用目的は図書館)。長い時を経て、「上田市立図書館」として使われた時代が1970年まで続き、「石井鶴三美術館」として使われていた時期もあります。現在は「蚕都上田館」として開館しています。「蚕都上田」の歴史文化を知ってもらうための「きっかけづくり」のスペースとしてささやかですが、毎週土日に開館しています。

館内には「蚕都上田歴史・文化財マップ」の他、つるし飾り、機織り機などを展示しています。

蚕都上田は蚕糸業の中でもとりわけ「蚕種(さんしゅ)製造」で抜きん出た生産量を誇った全国一の中心地です。そのことは地元の人々も意外に知らないようです。観光客の方々も蚕都上田館を訪れます。来館される方々が意外に関心を持たれるのが「蚕種紙」です。繭の中の蛹が蛾になり交尾して産卵した蚕種がこの紙の上に産み付けられています。全国で行われていた養蚕に不可欠のもの。それが蚕種でした。蚕は卵から孵化して成長し、やがて生糸の原料となる繭を作ります。その一番の大元が蚕種、言い換えるとこの紙です。

季節はまもなく冬になります。蚕都上田館も開館してはいますが、日を追うごとに寒さが増してきました。11月末で10~11月の秋シーズンの開館期間は終了し、12~3月は冬期の休館期間といたします。

蚕都上田館の街路樹のイチョウもすっかり黄葉しています。その上には真っ青な大空。洋風建築の景観との調和が実に美しい今日この頃です。

2013年04月21日

上田のつるし飾りはとてもユニークです

「上田城千本桜まつり」の関連イベントで「季節のつるし飾りと人形展」を蚕都上田館で開催しています。連日多くの方々が訪れて盛況です。平日でもひっきりなしにどなたかが来場されています。4/21(日)が最終日です。

江戸時代後期の上田藩では初節句を迎えた女の子の健やかな成長と幸せを願い、桜花、鶴亀、海老、鳳凰などの絵柄の「つるし飾り」を贈る風習がありました。こうした風習は全国に見られます。伊豆稲取温泉の「雛のつるし飾り」、福岡県柳川の「さげもん」、山形県酒田の「傘福」が有名です。

上田のつるし飾りは、厚紙を絹などで包み刺繍を施した平面的な形状に特色があります。現在、幕末期に途絶えた上田のつるし飾りを復活する活動や催しが上田でも起きてきています。蚕都上田プロジェクトでは、上田さくら会などと連携して毎年、「上田城千本桜まつり」の時期に合わせて蚕都上田館で「上田のつるし飾り」を展示しています。

つるし飾りを飾る動きは全国的に起きていますが、どちらかというと立体的な伊豆稲取温泉の「雛のつるし飾り」をモデルにしたつるし飾りが多いようです。上田のつるし飾りはご覧のとおり、平面的な形状がユニークです。展示されれたつるし飾りのいくつかをご紹介します。他の地域では見ることができないつるし飾りをお楽しみください。

江戸時代後期の上田藩では初節句を迎えた女の子の健やかな成長と幸せを願い、桜花、鶴亀、海老、鳳凰などの絵柄の「つるし飾り」を贈る風習がありました。こうした風習は全国に見られます。伊豆稲取温泉の「雛のつるし飾り」、福岡県柳川の「さげもん」、山形県酒田の「傘福」が有名です。

上田のつるし飾りは、厚紙を絹などで包み刺繍を施した平面的な形状に特色があります。現在、幕末期に途絶えた上田のつるし飾りを復活する活動や催しが上田でも起きてきています。蚕都上田プロジェクトでは、上田さくら会などと連携して毎年、「上田城千本桜まつり」の時期に合わせて蚕都上田館で「上田のつるし飾り」を展示しています。

つるし飾りを飾る動きは全国的に起きていますが、どちらかというと立体的な伊豆稲取温泉の「雛のつるし飾り」をモデルにしたつるし飾りが多いようです。上田のつるし飾りはご覧のとおり、平面的な形状がユニークです。展示されれたつるし飾りのいくつかをご紹介します。他の地域では見ることができないつるし飾りをお楽しみください。

(ミッチー)

2013年04月12日

上田城千本桜まつり「季節のつるし飾りと人形展」

上田城千本桜まつり「季節のつるし飾りと人形展」

~残したい 伝えたい 布のぬくもり 手作りの想い~

着物のリフォーム、人形、つるし飾りなど

様々な作品の展示と販売

日時:2013/4/13(土)~4/21(日)

10:00~16:00 最終日は15:00まで

場所:蚕都上田館(上田市観光会館となり)

駐車場:専用駐車場はありませんので、お近くの駐車場をご利用ください(観光会館の駐車場は停められません)

見学無料

主催:上田さくら会、まゆの会

蚕都上田プロジェクト

お問い合わせ先:080-5142-6146(伊澤、午後のみ)

ちなみに昨年2012年の展示会の様子を写真でご紹介します。

つるし飾りは全国に見られる文化ですが、特に福岡県柳川市のさげもん、静岡県東伊豆町稲取地区の雛のつるし飾り、山形県酒田市の傘福がよく知られています。上田のつるし飾りも歴史が古く、その形状にも特色があります。稲取のつるし飾りが立体であるのに対し、上田のつるし飾りは平面的で丸い形をしています。上田のつるし飾りの形状のものも展示しました。

着物や人形なども展示いたします。

会場の蚕都上田館(上田市指定文化財「旧上田市立図書館」)は、今からかれこれ100年近く前の1915年に建設された歴史的な洋風建築です。当時、世界のデザイン界を席巻した「アール・ヌーヴォー」の流れを汲む建築です。長野県の代表例として挙げられるものです。近代の上田市は、「蚕都」の経済力を背景に、学習・芸術活動が盛んで、革新的・先取的な気風が支配しており、この建物は、そうした時代を伝える文化遺産としてきわめて貴重なものとされています。その蚕都の殿堂で、蚕都上田の華やかな文化である「つるし飾りと人形」をお楽しみいただけます。

今年も多くのつるし飾りと人形を用意いたしました。皆様のご来場をお待ちしています。

~残したい 伝えたい 布のぬくもり 手作りの想い~

着物のリフォーム、人形、つるし飾りなど

様々な作品の展示と販売

日時:2013/4/13(土)~4/21(日)

10:00~16:00 最終日は15:00まで

場所:蚕都上田館(上田市観光会館となり)

駐車場:専用駐車場はありませんので、お近くの駐車場をご利用ください(観光会館の駐車場は停められません)

見学無料

主催:上田さくら会、まゆの会

蚕都上田プロジェクト

お問い合わせ先:080-5142-6146(伊澤、午後のみ)

ちなみに昨年2012年の展示会の様子を写真でご紹介します。

つるし飾りは全国に見られる文化ですが、特に福岡県柳川市のさげもん、静岡県東伊豆町稲取地区の雛のつるし飾り、山形県酒田市の傘福がよく知られています。上田のつるし飾りも歴史が古く、その形状にも特色があります。稲取のつるし飾りが立体であるのに対し、上田のつるし飾りは平面的で丸い形をしています。上田のつるし飾りの形状のものも展示しました。

着物や人形なども展示いたします。

会場の蚕都上田館(上田市指定文化財「旧上田市立図書館」)は、今からかれこれ100年近く前の1915年に建設された歴史的な洋風建築です。当時、世界のデザイン界を席巻した「アール・ヌーヴォー」の流れを汲む建築です。長野県の代表例として挙げられるものです。近代の上田市は、「蚕都」の経済力を背景に、学習・芸術活動が盛んで、革新的・先取的な気風が支配しており、この建物は、そうした時代を伝える文化遺産としてきわめて貴重なものとされています。その蚕都の殿堂で、蚕都上田の華やかな文化である「つるし飾りと人形」をお楽しみいただけます。

今年も多くのつるし飾りと人形を用意いたしました。皆様のご来場をお待ちしています。

2013年01月23日

旧常田館製糸場の絵葉書

重要文化財「旧常田館製糸場」(笠原工業常田館製糸場)の絵葉書7枚セットが笠原工業で販売されています。

絵柄は重要文化財「旧常田館製糸場」うち、製糸場全景、5階繭倉庫、4階繭倉庫、常田館、桑の葉、小石丸(蚕・繭の品種の一つ)、生糸です。値段は1セット550円です。笠原工業で直接お求めいただけます。

住所 長野県上田市常田1-10-3 笠原工業本社

電話 0268-22-1230(代表)

地図は以下をご覧ください。

http://www.kasahara.co.jp/kasahara/guide/access.html

絵柄は重要文化財「旧常田館製糸場」うち、製糸場全景、5階繭倉庫、4階繭倉庫、常田館、桑の葉、小石丸(蚕・繭の品種の一つ)、生糸です。値段は1セット550円です。笠原工業で直接お求めいただけます。

住所 長野県上田市常田1-10-3 笠原工業本社

電話 0268-22-1230(代表)

地図は以下をご覧ください。

http://www.kasahara.co.jp/kasahara/guide/access.html

2013年01月06日

「グリム童話より 手づくりのぬくもり」展を開催しました

2012年11月23日(金)~25日(日)の3日間、蚕都上田館を会場に「グリム童話より 手づくりのぬくもり」が開催されました。この展示会を企画したのは佐塚葉子さんら4名のグループです。蚕都上田館のポプラもすっかり黄葉し、落葉が進んでいました。

ところで皆さんは『グリム童話』をご存じでしょうか。グリム兄弟が編さんしたドイツのメルヘン集です。『ヘンゼルとグレーテル』『白雪姫』『赤ずきんちゃん』など有名なメルヘンの数々があります。

佐塚さんたちは毎年、テーマを選んで、布人形、トールペイント、つる細工、粘土人形、小物などを制作し展示会を開いているとのことです。2012年は『グリム童話』を選び、グリム童話にちなんだ人形などを制作しました。蚕都上田館を会場にしたのは、『グリム童話』の世界にイメージがぴったり合ったからなのだということです。いかがでしょうか。不思議なぐらいに雰囲気があっています。

それもそのはず、蚕都上田館は今から1世紀ほど昔の1915年に建てられたドイツの様式の洋風建築なのです。信州上田が蚕糸業で栄え「蚕都上田」と呼ばれるようになったのは、この蚕都上田館が建てられた頃の時代からです。信州から「日本シルクロード」を経由して欧米に向けて輸出され、欧米からは当時の文化や技術などが上田にもたらされました。シルクロード=文化交流の道でもあったわけです。

一つ一つの人形などはメルヘンチックな愛おしさや楽しさが感じられるものになっています。『グリム童話』のどの物語なのかを想像しながら眺めていくと飽きることがありません。

展示品は小さなものなのですが、とても精巧に作られているので、三角帽子のおうちにデジカメで潜入してみると一つの小宇宙がそこに広がっているかのようです。

蚕都上田館は冷暖房設備が整っていないため、寒くなる冬期(12月~3月)は閉館いたします。2012年は「グリム童話より 手づくりのぬくもり」展で締めくくらせていただきます。

2012年11月24日

日本絹の道ツアー4・岡谷の近代化遺産

日本絹の道ツアーのメインターゲットは製糸のまち岡谷の近代化産業遺産の数々です。経済産業省は2007年、日本の近代化に貢献した全国の「近代化産業遺産」を認定し、うち「上州から信州そして全国へ」と題する近代製糸業などの近代化産業遺産群の中に岡谷市の遺産が選定されています。岡谷市はそれらの15の近代化産業遺産を観光資源としても活用しています。

蚕糸業関係の近代化産業遺産は明治時代以後の比較的新しい年代のものであること、多くが失われたことにより、重要文化財の指定まで受けている遺産は全国でもまだ数えるほどしかありません。群馬県の富岡製糸場の他、諏訪市の片倉館、岡谷市の旧林家住宅、そして新たに重文指定を受けることになった上田市の笠原工業常田館製糸場などです。

旧林家住宅は、1978年に創業した一山カ(イチヤマカ)林製糸所の初代林国蔵の住宅です。明治30年代に建てられ、明治40年(1907年)に完成したとされています。

当日は岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様にご案内をいただき、有意義な見学をすることができました。

旧林家住宅は大きくは主屋と洋館から成っています。その他、繭倉庫があります。岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂雄二さんらに屋内を詳しく案内していただきました。

中庭は表玄関から座敷を介して見通せるようになっており、その真正面にはツツジが見えるのだと言います。手入れの行き届いたその中庭の立派さに感心させられます。

主屋の南側にある外蔵(1893年築とされる)は当初、繭倉庫として造られたもののようです。窓が多いところに特色があり、機械乾燥が普及する以前の繭倉庫の形式を今日に伝えているものということです。その後の繭倉庫は上田市にある笠原工業常田館製糸場の繭倉庫に見られるような大規模なものとなり、年代の違いによる様式の違いが見られる貴重なものです。

旧林家住宅は建物の部分部分に贅を尽くした造りが見られます。天井の装飾もその一つです。和室の天井とは思えないほどの緻密な装飾模様が天井一面に施されています。

洋館の細部を見るとご覧のとおりの模様を見ることができます。これらは寄せ木細工で造られたものです。細部にわたり、贅を凝らしたものであることがよくわかります。

旧林家住宅を約1時間見学した後、蚕霊供養塔、株式会社金上繭倉庫、旧山一林組製糸事務所・守衛所を歩いて見学しました。案内していただいたのは岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂春夫さんです。雨の中にもかかわらず丁寧にご説明いただきました。

蚕霊供養塔は照光寺の境内にあります。1934年、世界的不況の時代、製糸業関係者が発起人となり3万人から寄付を集めて蚕の霊を慰める塔を建立しました。

照光寺から金上繭倉庫に移動する途中に居酒屋チェーン店「魚民」があります。この場所にかつて第十九銀行(現在の八十二銀行)岡谷支店があったということを知りました。第十九国立銀行は蚕都上田に本店を置く銀行で1877年に設立しました。設立者は黒澤鷹次郎らで、黒澤が初代頭取となりました。黒澤鷹次郎は、今回のツアーの絹の道(諏訪岡谷~大屋)と実は密接な関係があります。

頭取の黒澤鷹次郎は製糸業者に繭を担保とする金融を始め、諏訪岡谷の製糸業者と盛んに取引を行いました。さらに債権保全と繭の品質向上のため1895年、上田倉庫(後に諏訪倉庫と合併)を設立し、その後、岡谷の繭消費量が飛躍的に伸びたといいます。つまり信越本線で全国から運ばれた繭が大屋駅か田中駅から和田峠を越えて岡谷へと運ばれたことになります。さらに岡谷駅開業後は地元に諏訪倉庫を設立し、岡谷の製糸業の発展を支えました。黒澤のその業績を顕彰して岡谷の成田公園には黒澤鷹次郎の銅像が建てられました。

株式会社金上繭倉庫は明治時代の繭倉庫です。岡谷にはそこら中に繭倉庫が建っていたはずですが、現在も残る数少ない繭倉庫の一つです。

山一林組製糸事務所(1921年竣工)は1879年に創業した山一林組の建物です。1930年には岡谷第4位の製糸会社に発展したと言います。製糸業全盛時代の面影を残す数少ない建物の一つです。

ツアーではその内部も見学をさせていただきました。現在、1階には機織り機が設置され、岡谷絹工房としても運営されています。

この日のツアーは山一林組事務所から、丸山タンク、岡谷駅までを歩いて回る予定でいましたが、雨脚が激しくなったため、丸山タンク、岡谷駅はバスの窓越しに眺めるだけに留めることにしました。丸山タンクは1914年、製糸工場への給水のために建設されたレンガ造りの給水タンクです。さすがにバスの窓超しには遠すぎてよく見えません。

そしていよいよ絹の道ツアーの終点、岡谷駅へと至りました。岡谷駅は1905年に開通し、それと共に岡谷から横浜へと向かう絹の道のメインルートは、和田峠ルートから、中央線へと大きくシフトすることになりました。東京・横浜方面からツアーに参加した方々は岡谷駅から中央線経由で帰途につきました。

ツアーの復路は岡谷から鹿教湯温泉、上田駅、大屋駅と引き返すルートです。車中、「日本絹の道」の国内の終点である横浜を感じていただくため、バスの車内で蚕都上田プロジェクトが前年に実施した「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」の「横浜まちあるき」の番組をダイジェスト版で見ていただきました。

もし当日が行楽日和であったらどれほど日本絹の道と近代化産業遺産めぐりを堪能できたかはかりしれません。しかし、雨天ゆえに参加された方々それぞれの心の中に「忘れがたい印象」を残すツアーとなったようです。ツアーの様子は、後日、インターネットを通しても画像集や映像番組の形で公開する予定です。またツアーに参加された皆様にも体験の記録をお伝えして体験の記憶がいつでも呼び戻せるように支援いたします。

「日本絹の道」は全国に広がっています。また次の機会、別なルートを旅してみましょう。

ツアーの実施にご協力いただいた斎藤ホテル・バーデンツアーズ、岡谷蚕糸博物館、岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様に感謝いたします。

(おわり)

蚕糸業関係の近代化産業遺産は明治時代以後の比較的新しい年代のものであること、多くが失われたことにより、重要文化財の指定まで受けている遺産は全国でもまだ数えるほどしかありません。群馬県の富岡製糸場の他、諏訪市の片倉館、岡谷市の旧林家住宅、そして新たに重文指定を受けることになった上田市の笠原工業常田館製糸場などです。

旧林家住宅は、1978年に創業した一山カ(イチヤマカ)林製糸所の初代林国蔵の住宅です。明治30年代に建てられ、明治40年(1907年)に完成したとされています。

当日は岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様にご案内をいただき、有意義な見学をすることができました。

旧林家住宅は大きくは主屋と洋館から成っています。その他、繭倉庫があります。岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂雄二さんらに屋内を詳しく案内していただきました。

中庭は表玄関から座敷を介して見通せるようになっており、その真正面にはツツジが見えるのだと言います。手入れの行き届いたその中庭の立派さに感心させられます。

主屋の南側にある外蔵(1893年築とされる)は当初、繭倉庫として造られたもののようです。窓が多いところに特色があり、機械乾燥が普及する以前の繭倉庫の形式を今日に伝えているものということです。その後の繭倉庫は上田市にある笠原工業常田館製糸場の繭倉庫に見られるような大規模なものとなり、年代の違いによる様式の違いが見られる貴重なものです。

旧林家住宅は建物の部分部分に贅を尽くした造りが見られます。天井の装飾もその一つです。和室の天井とは思えないほどの緻密な装飾模様が天井一面に施されています。

洋館の細部を見るとご覧のとおりの模様を見ることができます。これらは寄せ木細工で造られたものです。細部にわたり、贅を凝らしたものであることがよくわかります。

旧林家住宅を約1時間見学した後、蚕霊供養塔、株式会社金上繭倉庫、旧山一林組製糸事務所・守衛所を歩いて見学しました。案内していただいたのは岡谷市近代化産業遺産を伝える会の宮坂春夫さんです。雨の中にもかかわらず丁寧にご説明いただきました。

蚕霊供養塔は照光寺の境内にあります。1934年、世界的不況の時代、製糸業関係者が発起人となり3万人から寄付を集めて蚕の霊を慰める塔を建立しました。

照光寺から金上繭倉庫に移動する途中に居酒屋チェーン店「魚民」があります。この場所にかつて第十九銀行(現在の八十二銀行)岡谷支店があったということを知りました。第十九国立銀行は蚕都上田に本店を置く銀行で1877年に設立しました。設立者は黒澤鷹次郎らで、黒澤が初代頭取となりました。黒澤鷹次郎は、今回のツアーの絹の道(諏訪岡谷~大屋)と実は密接な関係があります。

頭取の黒澤鷹次郎は製糸業者に繭を担保とする金融を始め、諏訪岡谷の製糸業者と盛んに取引を行いました。さらに債権保全と繭の品質向上のため1895年、上田倉庫(後に諏訪倉庫と合併)を設立し、その後、岡谷の繭消費量が飛躍的に伸びたといいます。つまり信越本線で全国から運ばれた繭が大屋駅か田中駅から和田峠を越えて岡谷へと運ばれたことになります。さらに岡谷駅開業後は地元に諏訪倉庫を設立し、岡谷の製糸業の発展を支えました。黒澤のその業績を顕彰して岡谷の成田公園には黒澤鷹次郎の銅像が建てられました。

株式会社金上繭倉庫は明治時代の繭倉庫です。岡谷にはそこら中に繭倉庫が建っていたはずですが、現在も残る数少ない繭倉庫の一つです。

山一林組製糸事務所(1921年竣工)は1879年に創業した山一林組の建物です。1930年には岡谷第4位の製糸会社に発展したと言います。製糸業全盛時代の面影を残す数少ない建物の一つです。

ツアーではその内部も見学をさせていただきました。現在、1階には機織り機が設置され、岡谷絹工房としても運営されています。

この日のツアーは山一林組事務所から、丸山タンク、岡谷駅までを歩いて回る予定でいましたが、雨脚が激しくなったため、丸山タンク、岡谷駅はバスの窓越しに眺めるだけに留めることにしました。丸山タンクは1914年、製糸工場への給水のために建設されたレンガ造りの給水タンクです。さすがにバスの窓超しには遠すぎてよく見えません。

そしていよいよ絹の道ツアーの終点、岡谷駅へと至りました。岡谷駅は1905年に開通し、それと共に岡谷から横浜へと向かう絹の道のメインルートは、和田峠ルートから、中央線へと大きくシフトすることになりました。東京・横浜方面からツアーに参加した方々は岡谷駅から中央線経由で帰途につきました。

ツアーの復路は岡谷から鹿教湯温泉、上田駅、大屋駅と引き返すルートです。車中、「日本絹の道」の国内の終点である横浜を感じていただくため、バスの車内で蚕都上田プロジェクトが前年に実施した「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」の「横浜まちあるき」の番組をダイジェスト版で見ていただきました。

もし当日が行楽日和であったらどれほど日本絹の道と近代化産業遺産めぐりを堪能できたかはかりしれません。しかし、雨天ゆえに参加された方々それぞれの心の中に「忘れがたい印象」を残すツアーとなったようです。ツアーの様子は、後日、インターネットを通しても画像集や映像番組の形で公開する予定です。またツアーに参加された皆様にも体験の記録をお伝えして体験の記憶がいつでも呼び戻せるように支援いたします。

「日本絹の道」は全国に広がっています。また次の機会、別なルートを旅してみましょう。

ツアーの実施にご協力いただいた斎藤ホテル・バーデンツアーズ、岡谷蚕糸博物館、岡谷市近代化産業遺産を伝える会の皆様に感謝いたします。

(おわり)

Posted by 蚕都上田プロジェクト at

02:29

│Comments(0)

2012年11月24日

「日本絹の道ツアー」3・片倉館と釜口水門

諏訪岡谷の蚕糸業に関わる近代化産業遺産の中で一際異彩を放っているのが温泉施設「片倉館」(1928年竣工)です。外観は欧州の温泉施設を手本にしたと思われる尖塔の付いた洋風建築です。内部には大理石造りの大きな浴槽があり、「千人風呂」とも呼ばれています。80年以上にわたり現役の温泉施設であり続けています。

諏訪岡谷の製糸業に最も大きな貢献をした人物の一人が初代片倉兼太郎(1850~1917年)です。兼太郎は1895年、片倉組を興し、後に日本一の製糸企業に発展する片倉製糸紡績)の礎を築きました。2代目片倉兼太郎(1863~1934年)は初代の弟で、1917年、片倉兼太郎を襲名して片倉組を引き継ぎました。片倉館は、欧米を長期視察した2代目片倉兼太郎が、欧米諸国では農村にも慰安休養施設が整っていることに感心し、職員家族や地元住民に入浴慰安の施設として建設したものです。

蚕都上田では蚕種業などで獲得された富は数多くの蚕種農家などがシェアリングし、莫大な富が特定の企業に集中したりすることはありませんでした。この点で、諏訪の片倉館は、製糸業実業家が製糸業で得た富を福利厚生という形で地域に分配した先駆的な取り組みの文化遺産とも言えるものです。

片倉館の立派さは敷地の隅々にまで行き届いています。池に貼られたタイルにもその質のよさが感じられます。

さて、片倉館を訪れる前、ツアーでは諏訪湖畔のレストラン「くわすわ」でランチ休憩をとりました。外観・内観ともにおしゃれなお店で多くのお客様が訪れていました。

私たちツアーメンバーは、ランチメニュー「旬野菜の彩りカレー」のセットを取りました。サラダ、ジュース、食後のコーヒーが付いています。カレーの彩りも美しく、マイルドな味わいのカレー、トッピングされた信州十四豚(シンシュウジューシーポーク)の挽肉が美味しいカレーでした。

あいにく当日の雨脚は次第に強くなってきました。くらすわで昼食をとり、片倉館を見学した後、諏訪湖のほぼ対岸にある旧釜口水門(1936年竣工)を見学しました。水門は諏訪湖と天竜川が接する位置にあります。岡谷が蚕糸業で栄えていた時代、この周辺には所狭しといくつもの製糸工場が建ち並んでいました。製糸は水を必要とするため、工場ごとに取水のための水車が設けられていたと言います。現在も残る旧釜口水門は水門の一部の舟通し(閘門)の遺構です。

旧釜口水門は1988年に完成した新しい水門に代を譲り、1992年に舟通しを除き取り壊されました。

(「日本絹の道ツアー」4につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147516.html)

諏訪岡谷の製糸業に最も大きな貢献をした人物の一人が初代片倉兼太郎(1850~1917年)です。兼太郎は1895年、片倉組を興し、後に日本一の製糸企業に発展する片倉製糸紡績)の礎を築きました。2代目片倉兼太郎(1863~1934年)は初代の弟で、1917年、片倉兼太郎を襲名して片倉組を引き継ぎました。片倉館は、欧米を長期視察した2代目片倉兼太郎が、欧米諸国では農村にも慰安休養施設が整っていることに感心し、職員家族や地元住民に入浴慰安の施設として建設したものです。

蚕都上田では蚕種業などで獲得された富は数多くの蚕種農家などがシェアリングし、莫大な富が特定の企業に集中したりすることはありませんでした。この点で、諏訪の片倉館は、製糸業実業家が製糸業で得た富を福利厚生という形で地域に分配した先駆的な取り組みの文化遺産とも言えるものです。

片倉館の立派さは敷地の隅々にまで行き届いています。池に貼られたタイルにもその質のよさが感じられます。

さて、片倉館を訪れる前、ツアーでは諏訪湖畔のレストラン「くわすわ」でランチ休憩をとりました。外観・内観ともにおしゃれなお店で多くのお客様が訪れていました。

私たちツアーメンバーは、ランチメニュー「旬野菜の彩りカレー」のセットを取りました。サラダ、ジュース、食後のコーヒーが付いています。カレーの彩りも美しく、マイルドな味わいのカレー、トッピングされた信州十四豚(シンシュウジューシーポーク)の挽肉が美味しいカレーでした。

あいにく当日の雨脚は次第に強くなってきました。くらすわで昼食をとり、片倉館を見学した後、諏訪湖のほぼ対岸にある旧釜口水門(1936年竣工)を見学しました。水門は諏訪湖と天竜川が接する位置にあります。岡谷が蚕糸業で栄えていた時代、この周辺には所狭しといくつもの製糸工場が建ち並んでいました。製糸は水を必要とするため、工場ごとに取水のための水車が設けられていたと言います。現在も残る旧釜口水門は水門の一部の舟通し(閘門)の遺構です。

旧釜口水門は1988年に完成した新しい水門に代を譲り、1992年に舟通しを除き取り壊されました。

(「日本絹の道ツアー」4につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147516.html)

2012年11月22日

「日本絹の道ツアー」2・和田峠から諏訪へ

和田方面から諏訪岡谷方面へ抜けるには、通常、有料道路の新和田トンネルを通過します。「日本絹の道」をめぐるこのツアーでは国道152号線の旧道を通って諏訪方面へ向かいました。

国道152号線の旧道が明治時代に整備された近代の道です。旧中山道に沿ってはいますが、中山道と同じではありません。主に人が通行する中山道に対して、近代の道は馬車でも通行できるよう勾配をゆるくし、相応の道幅が確保された道です。ご覧のとおり国道旧道に旧中山道と接するポイントが確認できます。

和田峠に「接待」という面白いネーミングの街道施設があります。峠越えする旅人に冬期には粥とたき火を、牛馬には年中、煮麦を施行した施行所です。施行所の前には湧水「接待の水」があります。

接待を過ぎると間もなく和田峠トンネルに入りました。1933年(昭和8年)に竣工したトンネルです。

峠の気象は下界とは異なり、次第に強くなる雨脚に加えて横殴りの強風にも見舞われました。バスを降りたとたん、風雨のあまりの強烈さに傘もさせず、笑うしかありません。

風雨の合間をぬって見えてきたのが和田峠トンネルの下諏訪側の光景です。

和田峠トンネルのすぐ脇に明らかに掘削された道路の遺構があります。この遺構が明治時代に開設された近代の道です。

和田峠トンネルの入口にはトンネル工事の様子を伝える写真、逸話が記されています。

国道152号線旧道(近代の道)から国道152号線の本線に合流して下諏訪方面に向かって進ました。ここには諏訪大社の御柱例祭で御柱が落とされる有名な木落し坂があります。

木落し坂をさらに下ると進行方向前方に諏訪湖が見えてきます。諏訪大社下社春宮に続く崖っぷちのこの道路には桜の木が植えられ「花見新道」と呼ばれています。近代の道の面影を今日に残しています。

(「日本絹の道ツアー」3につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147498.html)

国道152号線の旧道が明治時代に整備された近代の道です。旧中山道に沿ってはいますが、中山道と同じではありません。主に人が通行する中山道に対して、近代の道は馬車でも通行できるよう勾配をゆるくし、相応の道幅が確保された道です。ご覧のとおり国道旧道に旧中山道と接するポイントが確認できます。

和田峠に「接待」という面白いネーミングの街道施設があります。峠越えする旅人に冬期には粥とたき火を、牛馬には年中、煮麦を施行した施行所です。施行所の前には湧水「接待の水」があります。

接待を過ぎると間もなく和田峠トンネルに入りました。1933年(昭和8年)に竣工したトンネルです。

峠の気象は下界とは異なり、次第に強くなる雨脚に加えて横殴りの強風にも見舞われました。バスを降りたとたん、風雨のあまりの強烈さに傘もさせず、笑うしかありません。

風雨の合間をぬって見えてきたのが和田峠トンネルの下諏訪側の光景です。

和田峠トンネルのすぐ脇に明らかに掘削された道路の遺構があります。この遺構が明治時代に開設された近代の道です。

和田峠トンネルの入口にはトンネル工事の様子を伝える写真、逸話が記されています。

国道152号線旧道(近代の道)から国道152号線の本線に合流して下諏訪方面に向かって進ました。ここには諏訪大社の御柱例祭で御柱が落とされる有名な木落し坂があります。

木落し坂をさらに下ると進行方向前方に諏訪湖が見えてきます。諏訪大社下社春宮に続く崖っぷちのこの道路には桜の木が植えられ「花見新道」と呼ばれています。近代の道の面影を今日に残しています。

(「日本絹の道ツアー」3につづく →http://santo.naganoblog.jp/e1147498.html)